Cosa vi fa stare bene? Ci saranno un sacco di cose che vi fanno sentire in pace coi sensi e non tutte così importanti, piccole cazzate su cui Amélie Poulain intesserebbe discorsi infiniti ma che guarda caso poi non bastano nemmeno a lei quando il suo amore non è corrisposto: però un po’ la vita la fanno sembrare più lieve. Per me una di quelle piccole cazzate è un video musicale, intercettato sul da tempo defunto canale televisivo Flux: si apre con l’ascesa al cielo di quello che sembra una specie di astronauta con un pallone aerostatico, impegnato in un’impresa che ricorda quella di Felix Baumgartner (e in effetti anche alla Red Bull devono aver pensato che era la colonna sonora ideale), ma dopo il lancio e l’atterraggio l’ambientazione cambia e ci vengono mostrate persone che fanno surf, pure dei delfini che saltano fra le onde a un certo punto. Il risultato, che così descritto non è minimamente paragonabile alla visione, è di una poesia incredibile e non sarebbe potuto esserlo senza la splendida Dayvan Cowboy dei Boards of Canada ad accompagnare le immagini.

Duo elettronico scozzese formato dai fratelli Mike Sandison e Marcus Eoin, i Boards of Canada si formano sul finire degli anni ottanta come collettivo di musicisti, presto assestatosi nella sua forma attuale. Esordiscono solo nel 1995 con Twoism, una sorta di demo che i fratelli Sandison volevano far girare unicamente fra artisti ed etichette di cui apprezzavano i lavori e che invece gli frutta un contratto con la casa discografica Skam, con cui l’anno dopo pubblicano anche l’Ep Hi Scores. In un panorama musicale dove erano esplosi generi come jungle e drum’n’bass, riecheggianti del frenetico cambio culturale in corso d’opera in Inghilterra e di cui il movimento rave rappresentava un riflesso distorto, la musica dei Boards of Canada si distinse per essere quasi all’opposto: calda, rilassata, a tratti psichedelica, ispirata principalmente a una serie di documentari che hanno ispirato il nome della band (i National Film Board of Canada) e di cui sono presenti svariati campionamenti nei loro brani.

Dopo un cambio d’etichetta e l’approdo alla Warp Records, vera e propria nume tutelare del movimento IDM (Intelligent Dance Music), il duo pubblica il primo album Music has the right to children nel 1998. È un periodo molto produttivo per i fratelli, che nell’arco di quattro anni pubblicano due Ep (Peel Session, registrazione in nuova veste di tre brani editi durante l’omonimo programma radio della BBC, e In a beautiful place out in the country, dove si esplicita con riferimenti ai Davidiani una delle suggestioni che, assieme alla numerologia e alla natura, influenzano la loro musica: la religione) e il secondo disco, Geogaddi. Da qui in avanti le uscite, le interviste e le apparizioni live (pare abbiano rifiutato centomila dollari per un concerto) si faranno più sporadiche, e se per The campfire headphase bisognerà aspettare solo fino al 2005 saranno ben otto gli anni di attesa prima di ascoltare, nel 2013, quello che è a tutt’oggi l’ultimo disco dei Boards of Canada, Tomorrow’s harvest, in cui il duo riflette a modo suo sulla sovrappopolazione del pianeta lasciandosi andare a suoni più cupi (curioso il modo in cui annunciarono l’uscita, attraverso una serie di messaggi criptici che ricalcano i messaggi delle numbers station e che a me, quando ne ho letto, ha ricordato non so perché Lost). Se volete godervi qualcosa di più recente prodotto dai fratelli Sandison (che il giornalista musicale Simon Reynolds ha inserito nel movimento hauntology, novero di musicisti le cui composizioni, ripescando suoni e suggestioni dal passato, evocano la nostalgia per un futuro che non si è mai realizzato) andate qui per ascoltare il remix uscito a luglio 2021 della canzone Treat em right dei Neverman, supergruppo formato da Mike Patton (Faith No More, Mr. Bungle, Fantômas, Tomahawk…se avete altre due ore elenco tutti i suoi progetti) Tunde Adebimpe (Tv on the Radio) e Doseone con cui i Boards of Canada avevano già collaborato nel 2016.

Julie and Candy è inserita nell’album Geogaddi, ed è un brano in cui quel caldo abbraccio nostalgico che spesso i sintetizzatori del duo evocano mi ha ricondotto al ricordo delle giostre durante la festa del paese, in particolare a quel calcinculo dove io, così a sensazione, penso di non essere mai riuscito a prendere il codino e a guadagnarmi un giro gratis. Ci riescono le due amiche del racconto (che poi il giro gratis nemmeno lo fanno), il cui rapporto ho cercato di scandagliare nel limite concessomi dalle tremila battute consuete: se ci sia riuscito o meno sta a voi dirlo, leggendo il racconto subito dopo aver ascoltato (o, ancora meglio, mentre ascoltate) la canzone a cui è ispirato. Buon ascolto e buona lettura!

Se volete ascoltare questo e tutti (o quasi) gli altri brani che hanno ispirato i racconti di Tremila battute ora potete farlo tramite questa comodissima playlist su Spotify: in attesa di trovare un canale che ricompensi davvero gli artisti accontentiamoci di quel che passa il convento e ascoltate, condividete, supportate (e se avete canali alternativi suggeriteli nei commenti).

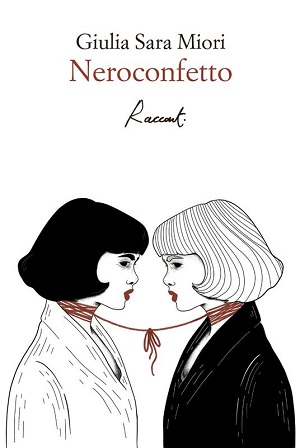

Due amiche

Ci conoscemmo sul calcinculo, alla festa del paese, trovandoci al termine di una corsa forsennata una alle spalle dell’altra sui seggiolini, senza che nessuna delle nostre amiche fosse riuscita a salire insieme a noi. Volevamo quel ciuffo di pelo che calava dall’alto, lo volevamo così tanto da fare squadra all’istante – non ricordo chi di noi lo prese, chi spinse l’altra per farla volare incontro al premio: in quel momento non importava. Quando tornammo coi piedi per terra le nostre amiche ci parvero terribilmente noiose, eppure erano stati solo due minuti, probabilmente anche meno perché il giorno della festa i giri sul calcinculo durano meno.

Cominciammo a passare i pomeriggi l’una in casa dell’altra, anche se non eravamo in classe insieme. I nostri gruppi – quelle masse oscure di cui già sentivamo di non voler fare parte – ci guardavano con sospetto, noi non facevamo nulla per non apparire strane e pericolose ai loro occhi. Mamma mi chiedeva cosa ci trovassi in lei, e so che anche sua madre se lo chiedeva. Mio padre non era capace di preoccuparsi, chissà il suo.

Non c’era niente di così definitivo a legarci. Erano più le cose che ci dividevano che quelle che ci univano – la pioggia, la musica soul che ascoltava mio padre, le feste comandate e, più in là con gli anni, la vodka e la discoteca: tutte cose che lei disprezzava. Avevamo in comune i sogni – uno in realtà, fuggire lontano – ma non la destinazione dove realizzarli: lei sognava un bosco o una giungla dove vivere di ciò che la terra donava, io una grande città dove ammazzarmi di lavoro per togliermi ogni sfizio che la modernità potesse garantire.

Restammo in contatto all’università, anche se frequentavamo facoltà diverse e lei, per seguire la sua strada, dovette trasferirsi. Quando ci vedevamo occupavamo il tempo passando di locale in locale, tornavamo a notte fonda con lei che, stoica, mi trascinava a letto con quel poco di forze che le rimanevano. Ci chiedevano Ma non ti manca, i nostri nuovi amici in città diverse, perché ci vedevano così unite che per loro era inconcepibile pensare che potessimo sopravvivere alla lontananza. Eppure lo facevamo, e non soffrivamo per questo.

Abbiamo iniziato a lavorare, io ho avuto anche un figlio. Lei ha viaggiato per il mondo – mai abitando in un bosco, che io sappia -, io sono rimasta qui e ho ottenuto una parte di quello che volevo. Quando tornava in città si sprigionava sempre quella scintilla, qualcosa a cui non abbiamo mai cercato di dare una risposta: tornavamo due bambine sul calcinculo, che si trovano di fronte o alle spalle una sconosciuta con cui sai subito che legherai.

Nessuno avrebbe scommesso sulla nostra amicizia, ci ridevamo sopra persino noi. Dicevamo che ci saremmo mandate affanculo, prima o poi, che sarebbe potuta finire in qualsiasi momento finché, in effetti, è finita.

Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui la pagina Facebook di Tremila Battute!