Immaginate una storia: non è questa. Difficilmente avrete immaginato Gambino, un uomo apparso in una frase e intento al complicato corteggiamento di Filomena, donna-luogo con curiosi problemi di alcolismo, sullo sfondo di un villaggio turistico che ospita una sola persona alla volta; non penso avrete immaginato nemmeno un uomo senza nome afflitto da tre problemi: delle fastidiose paralisi temporali che lo costringono a ad assumere posizioni impensabili di cui non serba ricordo, il rapporto complicato con Sofia, essere mutevole difficile da decifrare e da contenere, il rapporto altrettanto complicato con una società che obbliga la gente a scendere in strada e incontrarsi; sicuramente non vi sarà venuta in mente la voce quasi documentaristica che, con linguaggio tecnico preso a prestito da uno qualsiasi degli ambiti dello scibile umano, spiega nel dettaglio come praticare tagli cesarei alle alture.

Benché in maniera non omogenea, la frequenza dei tagli cesarei è andata aumentando tra colline e montagne in ogni zona del pianeta, almeno negli ultimi nove cicli di secoli in multipli di tre, periodo in cui si sono registrati i primi casi – con numeri decisamente più modesti degli altri, s’intende – anche fra terreni pianeggianti – si tratta perlopiù di nascite premature – e subacquei, forieri questi ultimi di specifiche criticità tecniche e logistiche su cui ci diffonderemo in un apposito volume e le cui soluzioni, d’altronde, sono ancora oggetto di discussione per la comunità scientifica, lungi da formulazioni unanimemente accettate.

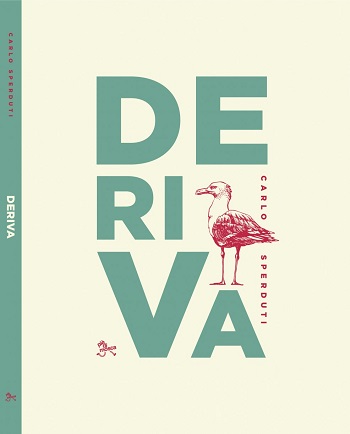

Queste sono, in sintesi, le storie narrate in Deriva, l’ultimo romanzo di Carlo Sperduti uscito a giugno del 2021 per pièdimosca edizioni, ma la sintesi è quando di più lontano ci possa essere da un libro che, pur nella sua lunghezza contenuta (147 pagine), dice molto e lo dice dilungandosi, ritorcendo i concetti su sé stessi e giocando con periodi lunghi e pieni di parentesi. Storie surreali di personaggi tremendamente umani, vicende indipendenti che si concatenano in ordine sempre diverso, fino a trovare punti di contatto o addirittura a dialogare fra loro: quanto detto finora non vi avrà chiarito le idee, per questo ho deciso di sottoporre qualche domanda all’autore per fare chiarezza, complicare ancora di più le cose o, semplicemente, incuriosirvi.

- Le tre storie che compongono Deriva sembrano parlarsi l’un l’altra. Sono arrivate insieme o sono frutto di idee che maturavano nella tua testa da tempo?

“Deriva si discosta sensibilmente da altri miei libri ma mantiene con essi una certa parentela, soprattutto nella fase precedente alla scrittura vera e propria: come accade spesso per i miei racconti e romanzi, esiste un lasso di tempo, molto variabile, in cui non scrivo una parola ma in cui un’idea o un’immagine inizia a circolarmi in testa con insistenza. A questa idea o immagine aggiungo via via dettagli, sempre mentalmente, finché non capisco che dal punto in cui mi trovo una migliore elaborazione si produrrà solo all’atto pratico della scrittura.

Con Deriva è andata così: l’immagine o idea che mi circolava in testa, più o meno dalla seconda metà del 2018 all’inizio del 2020, è quella con cui si apre il libro: un tale che arriva a piedi in un villaggio turistico, inserito in un contesto in cui raccontare una storia è impossibile o problematico per definizione.

Finché ci sarà una lingua, bisognerà sforzarsi di raccontare ogni storia possibile, comprese quelle impossibili. Perfino questa, che spinge per incominciare e finisce per irrompere nella frase sul quadrivio in cui Gambino, promotore di numeri pari e collezionista di capelli altrui in villeggiatura, si arresta passando in rassegna con lo sguardo i punti cardinali che non a caso, riflette, sono quattro, senza contare gli innesti della botanica cartografica che molto spesso disorientano, affliggendo i malcapitati.

Dall’incipit di Deriva

A maggio 2020 avevo preso alcuni appunti e scritto un paio di capoversi, quelli dell’incipit, continuando per il resto ad accumulare idee come ho detto, molte delle quali sono state poi spazzate via o sostanzialmente modificate o solamente accennate. Da maggio a luglio del 2020 ho scritto il libro.

Nel frattempo, avevo portato a termine una buona quantità di racconti, alcuni dei quali contenevano a loro volta immagini o idee che sono confluite in Deriva quando ne avevo già iniziato la stesura: è il caso, a mo’ di esempio, di uno dei motivi portanti del libro, il corpo diffuso di Filomena, che avevo sfruttato in altro modo in un un racconto che apparirà in primavera in una raccolta edita da pièdimosca edizioni, intitolata Le regole di questi mondi.

Altre idee sono nate con la scrittura: è il caso del contrappunto manualistico in cui si spiega nel dettaglio come funzionano i parti cesarei delle montagne.

In conclusione, le tre storie che compongono Deriva si parlano e si travasano l’una nell’altra, diegeticamente, (anche) perché il mio processo creativo ha seguito la stessa via fuori dal libro, prima del libro e durante il libro.”

Mi piacerebbe imparare a consultarmi, piuttosto che imbattermi in me stesso. Consultarmi: farebbe parte di una lista di buoni propositi, se una banalità del genere esistesse tra i miei giorni e se avessi una pur vaga idea di come affrontare la questione – se, prima ancora, avessi un’idea della questione stessa.

I personaggi attraverso le parole descrivono principalmente l’incapacità di spiegare a spiegarsi: l’uomo senza nome finisce sempre per parlare di qualcosa che non è ciò di cui vorrebbe parlare, chiuso in un’immobilità che coinvolge tutta la sua vita e non solo i momenti di paralisi, Filomena fatica a mettere a parte Gambino di ciò che succede a lei e al mondo che li circonda, esplosioni di personale del villaggio turistico comprese. Eppure ci provano, avanzano a tentativi, e noi con loro assistiamo allo spettacolo di questo ritorcersi del linguaggio, il vero protagonista del romanzo.

- Il linguaggio è protagonista assoluto del romanzo, sia nella forma mutevole sia nel continuo arzigogolo intorno a concetti semplici, come le energie necessarie ad aprire una confezione di peperoncino o il modo in cui Filomena si pone domande mentre interroga Gambino. È quella del linguaggio la deriva che hai voluto raccontare?

“Sì, nella misura in cui la deriva del linguaggio comporta la deriva di tutto il resto, essendo il linguaggio la cosa di cui siamo fatti e la cosa attraverso la quale supponiamo di rapportarci al mondo, che nel libro si sospetta creato dal linguaggio stesso e dunque inesistente di per sé.

La deriva è quindi onnicomprensiva a partire dal linguaggio, che difatti arranca su se stesso e gira a vuoto perfino sulla più semplice delle azioni umane. Parlo qui di lingua, in particolare, ma anche di linguaggio non verbale, osservato nel libro da un’ottica straniata.

In Filomena questo aspetto arriva al parossismo proprio perché Filomena si autopercepisce come linguaggio stesso, dunque come mondo: nel momento in cui Gambino fa irruzione in questo mondo-corpo-linguaggio eludendo il controllo di Filomena, il linguaggio va in crisi e inizia a disperdersi in giri sintattici e catene di incisi in cui diventa difficile rintracciare un ordine razionale. Questa irruzione accade nella prima frase del libro, dunque tutto ciò che segue è madre e vittima di una lingua che tenta di essere assertiva benché sia consapevole di non poterlo essere.

Il risultato è la confusione, il processo è l’ordine. L’ordine non esiste.”

Ma si diserta davvero finché s’incontrano solo estranei, dico luoghi e persone: estranei: tutto estraneo, deve essere, perché finché s’incontrano solo estranei non esiste obbligo di mente, quella restrizione che chiameremo – futuro? – per comodità abitudine, o rituale, lei sa, ogni seconda volta è la prima – riconoscere un’esplosione vedendone un’altra, per esempio? – non esattamente ma l’esempio può aiutare a capire – , ogni seconda volta è la prima, dico, perché è quella in cui si riconosce e stabilisce un nesso per analogia o contrasto, che poi diviene un piccolo dogma e non ce ne accorgiamo neppure – un po’ come se questo fosse il mio primo negroni, e cioè il secondo, e ne potessi apprezzare il potenziamento alcolico per il semplice confronto – e l’esperienza passerà poi per confronti multipli e indefiniti e chissà quale negroni sarà mai questo per me: il millecentodue? il dodicimilaventotto? il settecentodieci?

A complicare le cose viene anche l’ordine con cui vengono narrate le storie, in continua mutazione sempre a catene di tre. In questo modo si crea una specie di dialogo, domande poste in una storia che trovano risposta in un’altra, mentre comincia ad aleggiare il dubbio che tutti i tecnicismi chirurgici, cantieristici, astronomici, agronomici (l’elenco potrebbe continuare a lungo) non siano presenti per caso ma per un motivo ben preciso. O forse è un’illusione della nostra necessità di relazioni e schemi rigidi?

- La struttura del romanzo mischia continuamente l’ordine delle tre storie. C’è una motivazione precisa dietro questa sequenza?

“Sì, ed è una motivazione molto semplice: cambiando l’ordine degli addendi, il risultato è sempre il caos.

Come ho accennato prima, il tentativo tutto umano di ordinare il disordine subisce un continuo scacco poiché i concetti di ordine e disordine sono altrettanto umani e la possibilità che le cose funzionino con logiche o non logiche completamente al di fuori della piccola scacchiera del nostro pensiero – che comprende ad esempio i concetti di funzionamento, scacchiera, piccola, del, pensiero – è talmente ampia da sfiorare la certezza: ennesimo concetto, va da sé, tutto umano.”

Li chiamano negozi, bar, pub, discoteche, li indicano come esercizi commerciali in cui siamo tenuti a fare esercizi di ritrovo due volte a settimana, almeno in questa prima fase e andando incontro alla seconda e poi alla terza, coi nostri profili pubblici difficilmente hackerabili, difficilmente bugiardi: si dice prenderemo treni, saliremo su aeroplani, viaggeremo su navi, diventeremo i romanzi che amiamo. Intanto qui e ora, di notte, si accendono le basse luci sulle strade come occhi di gatti in agguato, pronti a fare un balzo e a inghiottire, a fare bolo di estranei masticati a gruppi.

Non si fatica a voler bene ai personaggi di Deriva, provare empatia per le loro (più o meno) umane vicende anche nel contesto bizzarro in cui sono inserite. Sperduti riesce a tratteggiarli con grande abilità, a renderne riconoscibili le voci nonostante la comune tendenza a dilungarsi, sbordare, faticare a tenere il punto. Con l’uomo senza nome, poi, abbiamo un collegamento diretto, l’ansia della prigionia che ci attanaglia dal lockdown del 2020 alle quarantene di questi giorni: ma se per noi la prigione è la casa, per lui l’incubo sta fuori dalla porta.

- La società in cui vive l’uomo senza nome obbliga le persone a uscire di casa e incontrarsi, l’opposto di ciò che abbiamo vissuto durante il lockdown. È stata quella situazione a ispirarti o ci sono riferimenti meno immediati dietro quell’idea narrativa?

“L’idea di questo blocco narrativo è precedente al lockdown, ma il lockdown l’ha per così dire accompagnata alla sua forma definitiva.

Mi spiego: la categoria dell’inversione è tra quelle che più frequento nella scrittura. Mi piace pormi il problema di come sarebbero le cose – singoli atti o interi sistemi sociali – se fossero subordinati a una logica opposta a quella abituale. È un buon esercizio mentale e aiuta a non dare nulla per scontato, collocando il pensiero in altre identità.

Ora, la pandemia ha fatto sì che ci trovassimo improvvisamente a fare un esercizio del genere, per causa di forza maggiore, nella vita di tutti i giorni: incontrare persone, da animali sociali che siamo, è diventata la cosa da non fare.

Per me, ambientare una storia nella contingenza in cui ci trovavamo sarebbe stato ridondante: esattamente come in tutte le altre situazioni, quella che chiamiamo realtà condivisa – uso queste parole per intenderci, non credo che sia davvero condivisa –, narrativamente non m’interessa. Dunque ho fatto quel che faccio spesso: ribaltare. Mi sono però trovato a ribaltare una situazione già ribaltata, processo molto appagante per la mia misantropia che ha trovato uno sfogo, potendo indicare la norma sociale come distopia.

Se non ci fosse stato il lockdown avrei avuto due opzioni: immaginare una società in cui è vietato incontrarsi, contro la naturale predisposizione dei cittadini – più o meno quel che è accaduto –; immaginare una società in cui è il non incontrarsi a essere naturale e di conseguenza l’obbligo di farlo viene percepito come un’imposizione – ciò che ho scritto. Considerato il lockdown, mi rimaneva una sola scelta. Come si vede, comunque, il senso di entrambe le soluzioni non può che cambiare dal momento in cui una delle due si è trovata esclusa dal novero delle cose solamente immaginate.”

Un libro come Deriva può essere sicuramente definito coraggioso, almeno all’interno di un panorama editoriale che, con le dovute eccezioni, premia principalmente ciò che è considerato affine alle mode del momento. Per gli stessi motivi è difficile trovare una casa editrice disposta a scommettere su un romanzo simile, scommessa raccolta (e vinta) da pièdimosca edizioni.

- Deriva è il secondo libro che pubblichi con pièdimosca edizioni: com’è nato il rapporto con la casa editrice?

“Dal 2017 sono titolare, insieme a Francesca Chiappalone, di Mannaggia, una libreria indipendente di Perugia, città in cui vivo dal 2016.

Pièdimosca edizioni nasce dall’esperienza dello studio editoriale settepiani, fondato poco dopo l’apertura della libreria da Elena Zuccaccia e Costanza Lindi.

Ci siamo conosciuti così: per via della libreria e dello studio editoriale, che di lì a poco ha pubblicato il numero 0 della rivista settepagine su cui è apparso un mio racconto. Un altro racconto è apparso sul numero 3 della stessa rivista e nel frattempo, nel 2019, è nata anche la casa editrice, strettamente legata allo studio ma con un più ampio organico, alla quale ho proposto un’antologia da me curata e interamente scritta da bambine e bambini di otto e nove anni, Quaranta cose inesistenti, e una nuova edizione de Le cose inutili, originariamente pubblicato da CaratteriMobili nel 2015 e riproposto da pièdimosca nel 2020.

La collaborazione proseguirà quest’anno, come accennato, con la raccolta Le regole di questi mondi.”

La donna le mette la mano sulla fronte e il fiato (fumatrice) nel naso. Il suono vaporoso, l’odore di colla: la lacca piove umida e intrappola i capelli nella forma più coerente con il vestito da sposa, inchioda i fili di perline sul cranio (prurito da non grattare).

La parrucchiera (profumo dolce) si sposta e permette a Lavinia di vedersi nello specchio.

Estratto di Niente di niente di me, microfinzione di Alessandro Busi per multiperso

- In collaborazione con la casa editrice è partito da poco anche un tuo progetto di micronarrazione, multiperso. In cosa consiste esattamente e com’è nato il tuo amore per la forma breve (quando non brevissima)? Hai altri progetti per il futuro?

“Come ho scritto sul blog in quella che potrebbe sembrare una battuta, il multiperso è stato generato a ottobre scorso da una mia notte insonne.

Inizialmente era concepito come spazio – solitario – dedicato ad appunti di lettura, cioè brevi testi a caldo su alcuni dei libri che leggevo. Successivamente – nel giro di poche settimane – ho deciso di renderlo uno spazio collettivo sia per quanto riguarda gli appunti di lettura sia con l’aggiunta di una seconda sezione dedicata alle microfinzioni: genere a cui sono particolarmente legato da circa un decennio come autore e da sempre come lettore. Da lì a proporre un’antologia a pièdimosca – dev’essere un vizio – il passo è stato breve: fino a giugno selezionerò microfinzioni che diventeranno un libro nel 2023. Tutti i dettagli del progetto si trovano a questo link: https://multiperso.wordpress.com/lantologia/.

Sulla forma breve: non saprei indicare un tempo e un modo per la mia predilezione. Voglio dire che non ho alcun ricordo delle mie opinioni o dei miei gusti letterari, anche molto “antichi”, che non contemplassero una massiccia dose di racconti.

Per me la brevità in letteratura si associa ad alcuni termini il cui elenco può apparire contradditorio. Non lo è: esattezza, stile, densità, mistero, deragliamento, ricerca, sperimentazione, sospensione. Cose molto distanti, insomma, da una certa idea di brevità che vedo prendere piede.

I miei progetti futuri vanno sia in direzione della microfinzione che in direzione del romanzo, ma si tratta di idee in cantiere, dunque riservate per ora a un pubblico di soli umarell.”

Fino al 2001, nessun episodio degno di nota. Nella notte tra il 20 e il 21 agosto di quell’anno, Franco si sveglierà appena dopo le sei e trenta, convinto che la campana delle sette debba coincidere con un altro colpo. Nei successivi venti minuti lo si vedrà correre in undici case. La campana delle sette, in questo modo, non porterà decessi. Ripeterà l’operazione ogni mattina. Non ci si uccide dopo aver ricevuto una visita: una questione di forma, di rispetto.

Estratto di Come un dovere, prosa di Carlo Sperduti apparsa sul blog La morte per acqua

Nonostante un gran numero di pubblicazioni (Caterina fu gettata – Intermezzi 2011, Valentina controvento – Intermezzi 2013, Un tebbirile intanchesimo e altri rattonchi – Gorilla Sapiens 2013, Ti mettono in una scatola – Intermezzi 2014, Lo sturangoscia con Davide Predosin – Gorilla Sapiens 2015, Sottrazione – Gorilla Sapiens 2016, Filomena non era bugiarda – Lavieri Editore 2018, Volevo fermarmi a tre righe ben scritte – Gorilla Sapiens 2019) Sperduti non si nega al mondo delle riviste letterarie: non potevo esimermi quindi dal chiedergli un parere riguardo alla situazione attuale.

- Hai pubblicato e tuttora pubblichi racconti su riviste letterarie: come ti sembra il panorama attuale e quali ti sembrano più interessanti in termini di ricerca di nuove forme letterarie?

“Qualunque risposta puntuale apparirebbe tendenziosa, dato che ci sono riviste che mi pubblicano e riviste che mi rifiutano, anche sistematicamente, senza contare quelle a cui non ho mai proposto nulla e quelle che non conosco – quante saranno? forse la maggioranza? – quindi darò una risposta generale che, se non arriva ad annullare la domanda, in parte la riformula implicitamente ponendo la questione in altri termini sulla base di quel che mi capita di leggere.

Senza voler fare di tutt’erba un fascio e consapevole dell’esistenza di alcune eccezioni, la mia impressione è che nell’ambito delle riviste letterarie ci siano, come si suol dire, una notizia buona e una cattiva.

La buona notizia è una giusta e abbondante attenzione nei confronti di autrici e autori giovani e giovanissimi: un dato che dovrebbe essere ovvio ma purtroppo ovvio non è, quindi ben venga, anche perché non di rado i testi in questione sono di qualità; la cattiva notizia è che la ricerca di nuove forme letterarie, per usare la tua stessa definizione, mi pare quasi del tutto assente: si punta molto su certi temi e contenuti importanti, questo è vero, ma formalmente parlando si resta imbrigliati in alcune impostazioni date e da lì difficilmente ci si scosta, riducendo la ricerca formale, quando c’è, a qualche espediente a effetto: in altre parole mi sembra che ci siano in circolazione poche idee di letteratura ritenute accettabili – e in questo si fa nella nicchia, tristemente, il gioco dei prodotti di massa – mentre io, nella salvaguardia della molteplicità, continuo a pensare questo: ogni testo enuncia una propria idea di letteratura e quindi le idee di letteratura sono potenzialmente infinite; ogni testo, per essere efficace, deve prendere la mira, formalmente parlando, su un proprio linguaggio e una propria struttura, non necessariamente accomodanti o immediati; penso inoltre che anche questo dovrebbe essere ovvio ma purtroppo ovvio non è, e purtroppo, in questo caso, non vedo strade aperte se non sporadicamente: di solito viuzze cieche a senso unico o interrotte per lavori in corso che non verranno mai portati a termine.

In sintesi, credo che per dire cose diverse ci sia bisogno di dire in modo diverso, e che anzi il modo sia la cosa da dire, se proprio dobbiamo dire qualcosa: dire cose diverse nello stesso modo – o negli stessi pochi modi – è del tutto innocuo – la letteratura invece è tutt’altro che innocua – e non sposta di un millimetro il discorso sulla narrativa, se è di narrativa che si vuole parlare.

D’altra parte, tornando ai miei racconti: senza farne una questione di qualità poiché non posso certo autogiudicarmi in quel senso, quelli che arrivano a una pubblicazione in rivista – sia essa in rete o cartacea – sono di solito quelli più immediati o accomodanti.”

Un’altra cosa da cui non potevo esimermi, viste le sensazioni provocate dalla lettura di Deriva, era di chiedere a Sperduti qualche consiglio di lettura: quali possono essere i libri consigliati dall’autore di un simile esperimento letterario? Di certo tutto fuorché banali.

- Sono incappato in un articolo riguardante la presentazione di una tua vecchia raccolta, Sottrazione, durante la quale hai detto di essere stato “accusato” di prendere in giro i lettori a causa dell’allontanamento, nelle tue storie, da uno schema rigido che prevede un inizio, uno svolgimento e una fine. Quali libri ti sentiresti di consigliare a chi invece cerca proprio un tipo di narrazione che faccia a meno della linearità a tutti i costi?

“È curioso come alcuni lettori si sentano presi in giro quando un libro li presuppone intelligenti e non stupidi.

Sulla stessa paradossale linea di pensiero, ho sentito disapprovare o rifiutare libri e racconti – miei e non – per la necessità di dover rileggere alcuni passaggi per capirli o per la mancanza di una vera e propria conclusione.

Io mi sento preso in giro quando leggo un libro di cui capisco tutto e subito. Punti di vista.

Assurdità a parte, la risposta a questa domanda è fin troppo difficile da condensare in pochi titoli, quindi abbandono l’idea di non omettere e pesco a caso da alcune delle mie letture, vecchie e nuove, classiche e contemporanee: Ferdydurke di Witold Gombrowicz (Il Saggiatore), Pong di Sibylle Lewitscharoff (Del Vecchio Editore) Glossa di Juan José Saer (La Nuova Frontiera), Il serpente di Luigi Malerba (Mondadori), Manodopera di Diamela Eltit (Alessandro Polidoro Editore), Figure nel salotto di Norah Lange (Adelphi), La passione secondo G.H. di Clarice Lispector (Feltrinelli), Farabeuf o la cronaca di un istante di Salvador Elizondo (Liberaria Editrice), La vita istruzioni per l’uso di Georges Perec (Rizzoli), Locus Solus di Raymond Roussel (Edizioni Grenelle), La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo di Laurence Sterne, Una pinta d’inchiostro irlandese di Flann O’Brien (Adelphi), Ulisse di James Joyce, Nuovo commento di Giorgio Manganelli (Adelphi), La promessa di Silvina Ocampo (La Nuova Frontiera), Genesi 3.0 di Angelo Calvisi (Neo Edizioni), Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes, La gelosia di Alain Robbe-Grillet (Einaudi), Ida o il delirio di Hélène Bessette (Nonostante Edizioni), Le poltrone appassite di Felipe Polleri (Edizioni Arcoiris), Sul riccio di Éric Chevillard (Prehistorica Editore), Binari di Monica Pezzella (TerraRossa Edizioni), I due allegri indiani di Juan Rodolfo Wilcock (Adelphi) Le statue d’acqua di Fleur Jaeggy (Adelphi), La civetta cieca di Sadeq Hedayat (Carbonio Editore), Uccidendo nani a bastonate di Alberto Laiseca (Arcoiris Edizioni), Bestiario di Julio Cortázar (Einaudi), Il pantarèi di Ezio Sinigaglia (TerraRossa Edizioni), La questione dei cavalli di Arianna Ulian (Laurana Editore), Il libro della volpe di Enrico Ferratini (pièdimosca edizioni), Tropismi di Natalie Sarraute (Nonostante Edizioni), Finzioni di Jorge Luis Borges (Adelphi), L’incarico di Friedrich Dürrenmatt (Adelphi), La carne di Cristò (Neo Edizioni), La città condannata di Arkadij e Boris Strugackij (Carbonio Editore), Veronica, i gaspi e Monsignore di Marcello Barlocco (Giometti & Antonello), Cancroregina di Tommaso Landolfi (Adelphi), Un dramma davvero parigino e altri racconti di Alphonse Allais (Editori Riuniti), Racconto grosso e altri di Paola Masino (Rina Edizioni).”

A questa lista aggiungete pure il suo libro: lo trovate qui, lasciatevi avvolgere e allargate i vostri orizzonti.

Non ci stiamo allontanando, Gambino, non deve preoccuparsi. Ci stiamo separando, come fanno i continenti, per metterci a fuoco e poterci desiderare: il desiderio è il contrario della lontananza, vede?, è scritto proprio qui.

Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui la pagina Facebook di Tremila Battute!