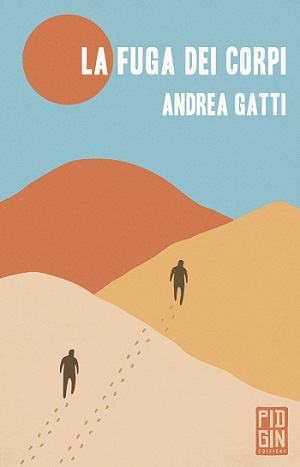

Qualche anno fa ho frequentato un corso di scrittura creativa alla scuola Belleville di Milano, a conclusione del quale ho presentato un progetto editoriale a un editore e ad un agente letterario. Il mio progetto partiva già con una pecca: era una raccolta di racconti. Per la precisione una raccolta di Storie d’amore andate in merda (questo il nome in codice), che a me sembrava una gran bella idea ma evidentemente a chi ha letto la mia presentazione e la sinossi no. Nel prepararmi a comunicare il mio progetto la editor Cristina Tizian mi suggerì di trovare un secondo filo conduttore da aggiungere a quello dell’amore (finito in merda), perché a quanto pare sono l’unico a cui non frega niente che una raccolta di racconti non presenti legami specifici fra una storia e l’altra, e visto che le mie storie avevano molti spunti surreali e fantascientifici mi suggerì un libro da cui trarre ispirazione: Nel paese della persuasione di George Saunders.

Dalla lettura di quel libro ammetto di essere uscito, a livello puramente editoriale, con la convinzione che se hai la supercazzola pronta puoi convincere la gente di legami inesistenti, perché nel libro di Saunders non ho trovato chissà quale unità (anzi, l’ho apprezzato proprio per questo). Ho scoperto però un autore con una fervida fantasia, la capacità rara di variare tono e stile con efficacia e il gusto per il meltin pot di generi, tutte cose che ho adorato fin da subito. Non ho ritrovato nelle sue altre raccolte lette finora (Pastoralia e Dieci dicembre, nell’ordine precedente e successiva a Nel paese della persuasione) lo stesso equilibrio fra critica sociale, sarcasmo ed empatia, ma qualche sprazzo di quella verve sì: ad esempio nel racconto Fuga dall’aracnotesta, inserito in Dieci dicembre, da cui ho scoperto con una certa sorpresa che è stato tratto un film prodotto da Netflix.

Io non so che gusto abbia Netflix nel confezionare immagini di lancio e locandine in cui gli attori fissano il vuoto, possibilmente da angolazioni diverse, ma il caso ha voluto che ad attirare la mia attenzione fosse il faccione di Chris Hemsworth, un nome abbastanza grosso da alimentare la speranza che questo fosse un progetto più interessante della media (non come la mia raccolta) e pertanto meritevole di un approfondimento. Appena partito il trailer ci ho messo poco a fare due più due, meno del tempo che ci è voluto per veder spuntare il nome di Saunders come ispiratore della sceneggiatura, e a quel punto mi è scattata la curiosità anche se, a leggerne in giro, non sembravo proprio perdermi granché. Ma che ci volete fare, per fortuna un uomo può sognare, e siccome non avevo nient’altro di cui parlare e non volevo saltare l’appuntamento per la seconda settimana ho deciso che guardare il film tratto da un racconto che non sembrava offrire abbastanza spunti per un film poteva essere una buona idea.

Spiderhead mi ha fatto tornare in mente due cose. Una è un film, Ex Machina, una delle pellicole più riuscite degli ultimi anni a tema fantascientifico; l’altra è questo articolo (che forse avevo già citato in precedenza), in cui si parla di come il trauma sia una parte ormai essenziale del background dei personaggi di finzione e di come finisca per appiattirne la caratterizzazione. La pellicola di Joseph Kosinski mette infatti i suoi personaggi in una situazione potenzialmente simile a quella di Ex Machina (pochi personaggi concentrati in una località isolata, un esperimento in corso e il mistero riguardante le vere intenzioni di chi lo ha progettato), ma il confronto è reso impari (anche) da un abuso del trauma.

La trama vede Jeff (Miles Teller), un detenuto che si è volontariamente iscritto a un progetto sperimentale pur di sottrarsi al carcere, prestarsi come cavia per gli esperimenti di Steve Abnesti (Hemsworth), un loquace e carismatico tecnico di laboratorio che attraverso alcune fiale, inserite in un meccanismo alla base della spina dorsale, influenza le percezioni sensoriali ed emotive delle persone: con una dose di Luvactin™ una persona qualsiasi ti appare la più bella sul pianeta, con il Verbaluce™ ti esprimi in maniera più precisa e raffinata e ci sono altre fiale che stimolano l’appetito, l’ilarità o, al contrario, la tristezza. Il racconto di Saunders stava tutto qui: una situazione ristretta, un esperimento apparentemente bizzarro le cui connotazioni morali e materiali si fanno sempre più complicate e lo strano rapporto fra carcerieri e carcerati che fa alternativamente sorridere e riflettere, fino a quando non si fa inquietante.

«Basta, mi sono rotto», disse Abnesti. «Verlaine? Come si chiama? Quello che do un ordine e lui obbedisce?»

«Docilflex®», disse Verlaine.

«Ce l’ha il Docilflex® nel MobiPak®?», disse Abnesti.

«Il Docilflex® è in ogni MobiPak®», disse Verlaine.

«Deve rispondere “Affermativo”?» disse Abnesti.

«Il Docilflex® è di classe c, quindi…», disse Verlaine.

«Ecco, io mi domando e dico», disse Abnesti. «A che serve un farmaco per l’obbedienza se bisogna chiedergli il permesso di usarlo?»

George Saunders, Fuga dall’Aracnotesta

Come si crea un film da un racconto che al massimo potrebbe dare materiale per una puntata non troppo lunga di Black Mirror? Aggiungendoci cose e, possibilmente, estremizzandole. Così quando su Jeff viene sperimentato il Luvactin™ non si trova più di fronte due ragazze passabili con cui all’improvviso ha voglia di fare sesso (e lo fa) come se avesse di fronte le donne più belle del pianeta, ma una ragazza effettivamente bella e una donna scheletrica più anziana di lui; la struttura dell’Aracnotesta è più delineata e complessa, tanto da permettergli di dividere la sua stanza con Lizzy (Jurnee Smollett), una ragazza arrivata da poco che si delinea chiaramente fin dalle prime scene come il love interest del protagonista (e che nella locandina, senza un senso logico, ha la posa sinuosa della classica femme fatale che non è) e da permettere a noi di vedere gli altri “ospiti” della struttura, utilizzati perlopiù come macchiette comiche; Abnesti (SPOILER) non è più un semplice operatore (cosa che nel racconto si evince chiaramente dal dialogo riportato sopra), bensì il capo del progetto che è oltretutto dipendente dagli stessi prodotti che testa sulle sue cavie; i personaggi vengono caricati di un passato traumatico, usato alla bisogna per spiegare perché agiscono come agiscono, e la trama si concentra più su quello che sull’esperimento in sé le cui implicazioni passano sostanzialmente sotto traccia: succedono cose, muore della gente e fatichi a capire perché e, soprattutto, perché dovrebbe fregartene qualcosa.

Ritornando al paragone con Ex Machina, nel film di Alex Garland tutto funzionava perché non spiegava niente di più di ciò che era necessario: il passato dei personaggi rimaneva fuori dal contesto, i loro rapporti erano tutti incentrati sul “qui ed ora” e tutto era collegato a filo strettissimo con l’esperimento alla base della trama. Spiderhead è invece un film confuso, che vira dal comico al thriller senza una direzione precisa, che aumenta sempre di più la dose di traumi con l’avanzare degli eventi (emblematico il caso di Jeff, condannato al carcere per un incidente da ubriaco le cui conseguenze ci vengono svelate in almeno tre distinti flashback sempre più approfonditi) per… Boh, giustificare le azioni di chi le compie? Davvero? Davvero il fatto che (SPOILER) Abnesti sia stato abbandonato a otto anni dal padre presso una famiglia adottiva (dicendogli che lo avrebbe portato al campo estivo) lo giustifica nel creare sostanze con cui vuole avere il controllo sulla mente delle persone? Non ci crede neanche lo sceneggiatore, che infatti liquida quello che poteva essere un dialogo pieno di pathos come scena di intermezzo fra una scazzottata e una fuga.

Non voglio mettere più croci addosso a Spiderhead di quante se ne meriti, perché esiste ben di peggio, ma lo spreco è una cosa che mi fa incazzare. Gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick hanno preso una storia con del potenziale e, nello stiracchiarla per farla stare nella cornice di un’ora e quaranta, hanno deciso di concentrarsi su caratteristiche da pilota automatico invece di espandere le domande insite nella fonte (si può cambiare la natura umana? Dove ci si può spingere per farlo? Ha senso farlo? Potrebbe davvero portare a un mondo migliore?), che rimangono solo abbozzate. Il risultato finale è una discreta performance attoriale (Hemsworth si sarà divertito molto a girarlo), condita un bombardamento di musica fra ogni scena (un trucco per camuffare la sceneggiatura tentennante? Gli esce sicuramente meglio che a Cinquanta sfumature di nero, ma non è che sia un paragone nobilitante) e una trama con colpi di scena perlopiù telefonati a cui non manca un happy ending che, guarda un po’, era assente nel racconto di Saunders: una concessione a quello che Netflix pensa voglia il pubblico (e magari lo vuole veramente), esattamente ciò che le pellicole che vogliono davvero dire qualcosa di memorabile non fanno.

Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui la pagina Facebook di Tremila Battute!

Scarica il numero Zero della fanzine di Tremila Battute a questo link!