Come per molti altri gruppi di cui ho parlato, e di cui parlerò, anche i Sabbia li ho scoperti dal vivo. Ai tempi avevano pubblicato solo una canzone, Torno a piedi (scaricabile gratuitamente dal loro Bandcamp come tutta la discografia), ma le altre canzoni mi si erano già stampate in testa al primo ascolto. Un merito non da poco per una band che fa musica strumentale e cerca, con successo, di trapiantare le suggestioni desertiche dello stoner in provincia di Biella.

A soli quattro anni dalla pubblicazione di quella canzone i Sabbia hanno già fatto uscire due dischi, l’omonimo Sabbia e Kalijombre, e altri pezzi non ancora editi è possibile sentirli a ogni loro live (tipo quello con i Pleiadees a inizi gennaio al Cox 18 di Milano). Colonna sonora ideale per chi cerca atmosfere lisergiche e brani ariosi (loro si definiscono sulla pagina Facebook “un mix fra vecchi film porno dei seventies e colonne sonore di space movies”), hanno nel sax di Giacomo Petrocchi un ulteriore segno di riconoscibilità.

A spada tratta è il brano che chiude Kalijombre, una lenta ascesa verso le esplosioni sonore che si trovano a metà e fine brano. Fedele a questa struttura ho cercato di raccontare una storia di discese e risalite, prendendomi la libertà di ambientarla sul mare (e sotto) nonostante la band abbia il deserto nell’anima. Buon ascolto, e buona lettura.

Il tesoro sommerso

Tutto iniziò grazie all’amore di suo padre per il mare e ad una sfida, lanciata da un bambino più grande dai capelli rossi e i denti sporgenti. Allora era gracile, quella coltre blu gli faceva paura, ma quando l’altro gli disse che non sarebbe riuscito a rimanere più di un minuto sott’acqua lui riempì i polmoni, immerse la testa e iniziò a contare. Aveva già il fuoco nelle vene, anche se il suo destino era al freddo.

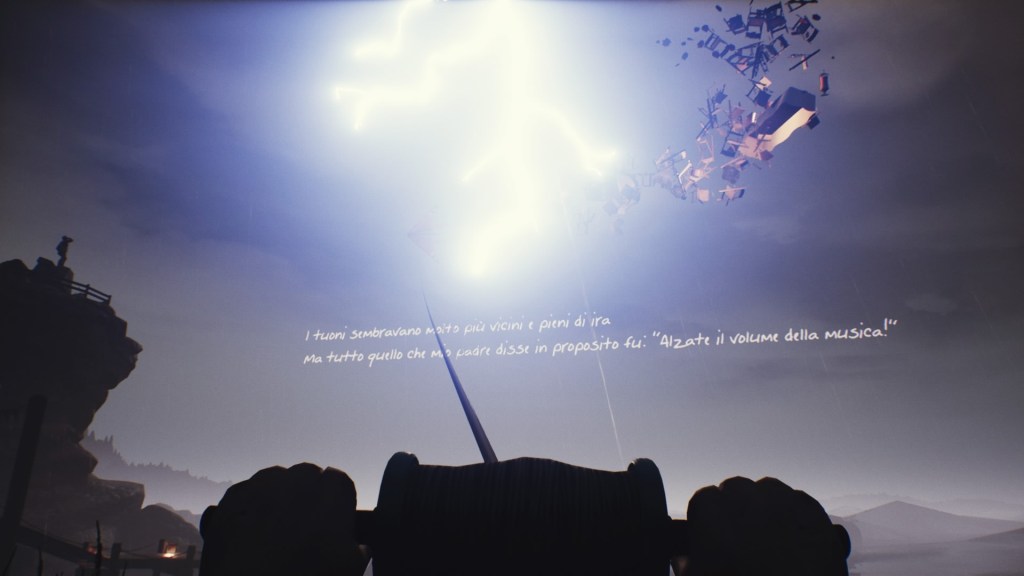

Suo padre riconobbe il talento, lui che il mare lo venerava per passione e non per ambizione. Seguì il figlio, lo aiutò a superare le sue paure, lo accompagnò sotto le onde e di lì giù, sempre più giù, lunghi anni di esercizio e fatica, l’aria che non basta mai e la frustrazione, la rabbia, la pacatezza del padre a mitigarla, la conquista di nuove profondità col cuore che batte lento mentre una bracciata alla volta, in verticale, con la luce che scompare e solo i pesci per compagnia può gridare

VITTORIA! L’emozione più grande, una gioia che si scatena dal petto e giunge a ogni più recondita fibra del suo corpo, un’esaltazione trattenuta nella lenta risalita verso la luce del sole e altre luci, i flash dei fotografi, le copertine dei giornali e suo padre che lo guarda con una lacrima che scende dagli occhi. È la vittoria del figlio, sì, ma l’abbraccio che li unisce incorona entrambi.

Ma qualcosa si spegne. Il record superato da stimolo si fa ossessione, con la freddezza delle profondità il figlio lascia il padre per nuovi allenatori. Pretende sempre più, ottiene sempre meno. Non c’è ora chi accoglie i suoi sfoghi, e per mantenere l’immagine di sé che gli altri vogliono vedere implode dentro, gelo fuori e fuoco all’interno. Torna ad aver paura del mare, arriva a odiarlo. Infine lo abbandona, sconfitto.

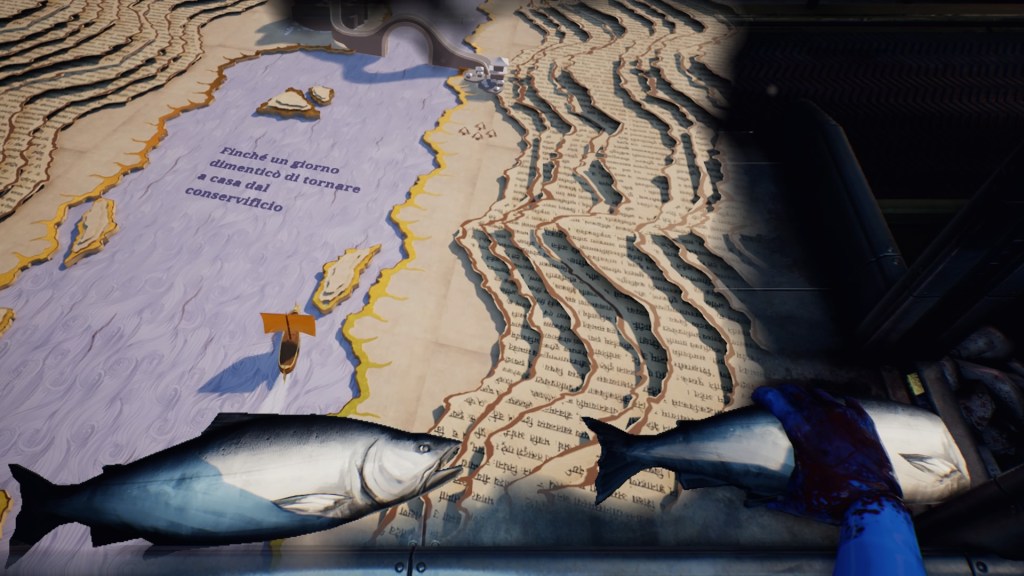

Ed è allora che torna sui suoi passi, torna al padre, un vecchio senza rimpianti né biasimi da fare che lo accoglie, lo abbraccia, calma i suoi tremori, lo accompagna di fronte al mare e gli dice ecco, guarda, l’acqua non è né buona né malvagia, è uno specchio, ti rimanda quel che sei e quel che vuoi essere, vittoria e sconfitta sono termini che non gli appartengono e puoi liberartene se vuoi, abbandonali alla corrente, e al di sotto della sua superficie immergendosi ancora una volta il figlio senza più ambizioni e aspettative finalmente una bracciata alla volta si sente

LIBERO! Quel che del mare lo terrorizzava ora lo manda in estasi, quella vasta distesa che non potrà mai abbracciare per intero gli ricorda le infinite possibilità, la moltitudine di vie da percorrere, le correnti non lo trascineranno più e il suo fuoco riscalderà invece di bruciarlo, non c’è profondità eccessiva a frenarlo né cautela necessaria per non risalire velocemente a ringraziare l’insegnante di una vita, l’acqua cheta che ha eroso con pazienza l’insicurezza, l’inquietudine e l’insoddisfazione per portare alla superficie quel che conta:

la felicità è al di là di ogni possibile traguardo.

Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui la pagina Facebook di Tremila Battute!