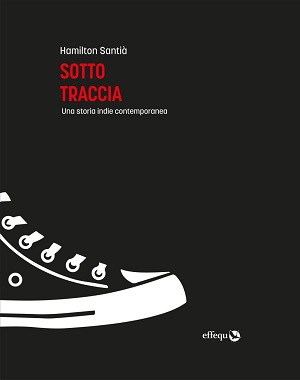

Estrapolare un discorso coerente dalla lunga “militanza” nel mondo della musica indipendente per me è parecchio complicato. Se mi guardo indietro vedo frammenti incoerenti che potrebbero comporre un quadro se mi concentrassi abbastanza, ma quello che mi ha sempre spinto verso un ascolto piuttosto che un altro sono stati la passione e la voglia di sfuggire agli schemi, anche quando quegli schemi non avevano ancora il nome di algoritmo: per dirla con il titolo del disco d’esordio di una band che ho ascoltato poco, e di cui ho affossato in una recensione probabilmente poco approfondita il secondo disco, Whatever people say I am, that’s what I’m not. Forse per questo ammiro persone come Hamilton Santià, che di musica ha scritto per anni negli stessi anni in cui ne scrivevo io ma che in quel mondo che usciva dal grunge e dall’alternative rock per tuffarsi nell’indie ha navigato con più trasporto, esplorandolo a fondo e rischiando di affogarci dentro mentre io, dalla scrivania della mia cameretta prima e del mio salotto in seguito, recensivo su più o meno oscure webzine altrettanto oscur* artist* dopo aver finito le mie otto ore in fabbrica: ammiro una dedizione che per me è stata sempre subalterna allo stipendio con cui pagarmi l’affitto, e ammiro la capacità di farne un racconto. Un racconto di fallimento, perché “grunge” e “alternative rock” prima e “indie” poi sono etichette che, seguendo il ragionamento di Santià, sono servite alle multinazionali dell’intrattenimento (e non solo) per appropriarsi del nostro sogno di vedere il mondo cambiare con la musica, di una rivoluzione dal basso che si schianta più volte dalla morte di Kurt Cobain alle Olimpiadi di Londra del 2012, dove Elisabetta II ascolta i Sex Pistols cantare “Non c’è futuro, per il sogno inglese” mentre si sta vivendo esattamente il sogno inglese, parafrasando l’outro di Sotto traccia – Una storia indie contemporanea, pubblicato ad aprile 2024 dalla casa editrice effequ.

Quella che state per leggere è una storia personale, sfacciatamente parziale e che si prende le sue responsabilità. Parla di musica, di un certo tipo di musica che si ripara sotto un’etichetta ormai diventata luogo comune, nel bene e nel male. Una parola che è stata svuotata di ogni significato e usata secondo ogni tipo di appropriazione possibile. Una parola che, però, in un certo periodo storico ha voluto rappresentare qualcosa di specifico che non si limitava a un modo di scrivere canzoni o di suonare le chitarre, semmai uno ‘stare nel mondo’ che prendeva posizione: da un lato ci sono loro, dall’altro ci siamo noi.

Questa parola è indie.

Ma chi sono loro?

Già queste righe introduttive, in cui “si mettono le mani avanti” come scrive lo stesso Santià nel sottotitolo dell’intro, lasciano trasparire il clima che aleggia fra le più di trecento pagine del libro, un saggio pop che fa della passione viscerale per la musica e di una visione anche politica della stessa il suo motore principale, analizzando con la discontinuità e parzialità data dai sentimenti una storia che dai Nirvana che colonizzano Mtv è passata all’omologazione (quasi) completa di qualsiasi forma di controcultura, e in una ventina d’anni è passata dalla battaglia delle major (e dei Metallica) contro Napster al “democratico” Spotify che paga un forfait ad alcun* artist* per creare canzoni che intasino le playlist permettendo loro di pagare ancora meno diritti d’autore. La storia si interrompe nel 2012, proprio l’anno in cui la piattaforma svedese dà un ulteriore colpo alla nostra speranza, manifesta o recondita che sia, di cambiamento dal basso, ma pur essendo una storia di sconfitta non significa che Santià non sia capace di farci ballare sulle rovine.

Una storia personale e sfacciatamente parziale, anticipa l’autore, e quel “pop” che segue la parola “saggio” è dovuto proprio a queste due premesse. Si segue Santià con trasporto, trascinati dalla passione che trasuda dalle sue analisi e dai suoi ricordi, ma a dispetto della struttura cronologica Sotto traccia è molto più frammentario nel costruire la sua tesi, aprendosi a divagazioni che, come nelle conversazioni che ogni amante della musica avrà avuto più volte nella vita, finiscono per farti pensare “qui come ci sono arrivato?” Non mancano punti focali, sia musicali (la già citata morte di Cobain o l’uscita di Ok computer dei Radiohead) che storici (il G8 di Genova e la crisi del 2008), ma fra una tappa e l’altra l’autore si fa trasportare più dai sentimenti che dall’intenzione di creare un vero sistema, arrivando a conclusioni condivisibili con spiegazioni che fanno troppi giri per essere davvero convincenti. Questo non gli impedisce però di legare musica e politica, sulla scia del più volte citato Mark Fisher, agganciando alla critica musicale una critica sociale portata avanti con riferimenti interessanti e approfonditi, donando al libro un ulteriore livello di profondità.

[…] quando smette di essere identitario e si fa solo elemento di appropriazione, l’indie come ogni altra categoria di mercato diventa una delle tante variazioni sul tema dominante. Il sensibile softboi, lo stereotipo indie, non è che una raccolta di beni posizionali utili ad affermare una posizione di dominio; la dinamica sessuale in questo senso non diventa nemmeno da intendere secondo lo schema predatorio tradizionale, ma come ‘atto dovuto’ – sono intelligente, sono sensibile, sono problematico, ergo devi venire a letto con me. Avere tutto codificato, diventare una serie di norme è il primo passo per essere parte del problema e non della soluzione. Succede tutte le volte perché, come fanno notare Luc Boltanski e Ève Chiapello nel loro Il nuovo spirito del capitalismo, il capitale trionfa là dove riesce a fare proprio quel bisogno diffuso di autenticità e differenza, trasformando lo spirito e il contenuto delle contestazioni in merce, e rendendo dunque impotente o vano o complice qualunque esempio di opposizione o critica sociale.

Pur essendo un viaggio discontinuo, veicolato anche e soprattutto dalle passioni personali (gli Oasis ad esempio, i cui testi commentati erano il cuore di un libro pubblicato da Santià nel 2011 per la casa editrice Arcana), ragazz* che viaggio! Nel commentarlo non posso esimermi dall’essere anche io di parte, perché gli anni che descrive li ho vissuti, ho attraversato con dinamiche diverse lo stesso terreno virtuale delle prime webzine (compreso il periodo delle recensioni estremamente negative per “darsi un tono”, il cui caso più clamoroso è stata la stroncatura di Shine on degli effettivamente terribili Jet operata da Pitchfork attraverso una recensione composta solamente da un breve video di una scimmia che si piscia in bocca), abbiamo sviluppato dipendenze musicali comuni e visto, con la stessa disillusione mista a speranza (che non muore mai, altrimenti non avrei aperto questo blog), il castello di carte della “musica indipendente come soluzione ai problemi del mondo” crollare su sé stesso più e più volte. Sotto traccia è, per chiunque abbia amato l’indie in ogni sua accezione nel periodo storico analizzato (e anche oltre), una lettura che stimola esattamente quei centri nervosi che ti fanno discutere di musica per ore con gli amici giusti, e amen se non potevo esprimere il mio scetticismo sul fatto che Last nite dei The Strokes sia un brano da tramandare ai posteri, ribaltare il suo giudizio negativo su I milanesi ammazzano il sabato degli Afterhours (entrambi però concordiamo sulla portata comunitaria di alcune scelte di Manuel Agnelli) o abbracciarlo quando arriva a citare Future Of The Left e Fuck Buttons: l’ho fatto nella mia testa, e sono sicuro che potrà farlo chiunque ami la musica in generale e questa musica in particolare.

Negli anni avrò visto i Cloud Nothings molte volte, ma pochi altri concerti mi hanno colpito come il loro concerto a Londra nell’ottobre 2012. Salgono sul palco del Village Underground di Shoreditch coi vestiti che avevano la sera prima. Non è una cosa banale dato il periodo storico, ma i Cloud Nothings dal vivo spaccano e sembra subito che abbiano un senso del qui e ora e, soprattutto, una strada da percorrere. Sul palco urlano come se fosse davvero il loro ultimo concerto. E le loro urla sono convincenti. Sono grida di disperazione che non cadono nel vuoto. Anzi. Il pubblico va vicino, avanza brano dopo brano e a un certo punto succede una cosa che non vedevo da tempo: inizia a cantare all’unisono le canzoni. E c’è una cosa che per un momento, per un solo piccolo momento, mi fa ben sperare per futuro del mondo: le prime file sono occupate da ventenni. Cercando un’unione sincera con il pubblico, con una generazione che cerca motivi per unirsi, urlare e riconoscersi in canzoni che esplicitano il disagio generazionale post crisi economica, mi sembrava che i Cloud Nothings raccontassero molto bene le urgenze di una generazione in cerca di una voce attraverso un’elettricità incazzata capace di rappresentare la sincerità di un disagio reale e di una precarietà esistenziale. Precarietà esistenziale che si cerca di combattere in qualche modo.

Sotto traccia è un libro sincero ed appassionato, imprescindibile per chiunque ritenga la missione di questo minuscolo blog/aspirante rivista letteraria meritevole (non vi sarà sfuggito che alcune delle band menzionate hanno dei racconti dedicati su queste schermate, ma avrei potute menzionarne molte altre, dai Godspeed You! Black Emperor ai The National), e tale rimane nonostante un numero insolitamente alto di refusi: lo si può perdonare a chi riesce a farti fare un viaggio nel tempo, stimolando la tua nostalgia mentre riesce efficacemente a disinnescarla e problematizzarla.

Scarica il numero Zero, il numero Uno e il numero Due della fanzine di Tremila Battute!

Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui la pagina Facebook di Tremila Battute!