Negli ultimi otto giorni ho visto tre concerti. Non è che dopo la fase più dura della pandemia possiamo dire “oh che bello, il mondo sta tornando come prima”, innanzitutto perché A) forse in un po’ ci siamo accorti che il mondo di prima non era esattamente il paradiso e poi perché B) ci sono tanti altri cazzi amari al mondo di cui io (sostituite con noi se vi riconoscete nella descrizione) subisco solo conseguenze riflesse, però autoflagellarci col cilicio ha ben poca utilità per le sofferenze del mondo e quindi pigliamoci le nostre piccole (grandi) gioie e cerchiamo di non voltarci dall’altra parte di fronte alle storture che ci troviamo di fronte (fine parentesi “dotto che dall’alto di niente spiega come bisognerebbe vivere”, scusate).

Tanti concerti in poco tempo, ma quanto mi mancava? Ricordo un’estate in particolare, quella del 2017, che è stata pessima per alcuni motivi ma ottima dal punto di vista musicale: un sacco di Festival, vicino a casa, in altre regioni, persino all’estero. Due di questi, il Mad Cool di Madrid e il già più volte citato A Night Like This di Chiaverano, sono stati per diverse ragioni fra le esperienze migliori: tre giorni con cinque palchi e gruppi del calibro di Foo Fighters, Green Day, Rancid, Dinosaur Jr., Royksopp (che però mi son perso) da una parte, un delirio di musica che iniziava al pomeriggio e finiva a notte fonda; due giorni e mezzo in campeggio vicino a un lago (dove a orario pranzo si svolgevano piccoli concerti acustici) con annessa (a poca distanza, navette gratuite) area feste con tre palchi e gruppi nazionali e internazionali ad alternarsi (Of Montreal, C+C=Maxigross e Julie’s Haircut fra i più famosi, con una costellazione di gruppi minori validissimi fra cui ricordo con piacere John Canoe, Campos e Shijo-X) dall’altra. C’è stato un filo conduttore che ha unito le due esperienze (no, non le canne e la birra), una band che a Madrid era fra gli eventi minori mentre a Chiaverano era headliner nella serata del venerdì: quella band è ovviamente il motivo per cui ho fatto tutto questo lunghissimo sproloquio e sono le Deap Vally.

La carriera in comune delle losangeline Lindsey Troy (chitarra e voce) e Julie Edwards (batteria) inizia in maniera non esattamente in linea con ciò che qui siamo abituati a chiamare “indipendente”. Dopo un primo singolo, Gonna make my own money, pubblicato per l’etichetta londinese Ark Recordings a luglio 2012, solo un anno dopo aver unito le forze, Troy e Edwards fanno il grande salto verso una major (la Island) ad appena un mese di distanza, con l’etichetta del gruppo Universal convinta dalle infuocate esibizioni a festival inglesi come il Latitude e quello storico di Reading. E ce n’è di che rimanere impressionati: distorsioni grosse da stoner e ritmo veloce e incazzato, testi centratissimi e corrosivi che in poche parole esprimono con una punta di sarcasmo il proprio pensiero sulla condizione femminile (e già il primo singolo è indicativo da questo punto di vista: “Daddy, don’t you understand?/ I’m gonna make my own money/ I’m gonna buy my own land”), sull’odio dilagante e sulla società in genere, un’energia che dal vivo si esprime senza freni e che le porta in pochissimo tempo ad aprire concerti per Muse, Red Hot Chili Peppers e Marylin Manson. Il primo disco, Sistrionix, esce nel 2013, poi qualcosa con la Island si rompe e il secondo album, Femejism (prodotto da Nick Zinner delle Yeah Yeah Yeahs’), esce per l’etichetta indipendente Nevado Music, senza per questo fermare la carriera lanciatissima del duo che infatti attira l’attenzione di uno di quei gruppi che magari non riempiono gli stadi, ma che hanno fatto di sicuro la storia a modo loro: i Flaming Lips.

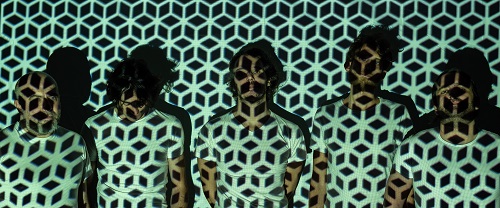

Deap Lips è il nome del progetto in cui Troy ed Edwards si associano a Wayne Coyne e Steven Drozd della band di Oklahoma City, una collaborazione nata con semplicità disarmante: Coyne vede le Deap Vally dal vivo, rimane impressionato, dà il proprio numero a Troy dopo il concerto e alla fine ci si ritrova tutti a jammare. Deap lips (l’album) esce a maggio 2020 per l’etichetta londinese Cooking Vinyl, frutto di varie sessioni di registrazioni in Oklahoma, poi le due band tornano ai propri progetti personali e le Deap Vally non rimangono certo con le mani in mano. Nel 2021 escono ben due Ep (Digital dream a febbraio, American cockroach a giugno) in cui il duo collabora con svariat* artist* (ad esempio KT Tunstall, Jennie Vee degli Eagles of Death Metal e Jenny Lee Lindberg delle Warpaint ), poi non contente a novembre esce (sempre per la Cooking Vinyl) anche il nuovo disco Marriage, in cui confluiscono alcuni brani degli Ep e svariate nuove composizioni dove continuano a mostrare uno sguardo critico ed essenziale a ciò che succede attorno a loro, come il sistema di abusi sessuali organizzato da Harvey Weinstein nella canzone Better run.

Billions arriva proprio dall’ultimo disco e guarda al mondo dell’1%, quella piccolissima fetta di popolazione che ha tutto, lo ostenta e viene guardata da troppa gente con spirito di emulazione più che con ansia di giustizia sociale. Partendo dal testo, dalla carica della canzone e da un paio di fatti carpiti qua e là (tipo che per comprare una Ferrari rossa non bastano i soldi ma serve anche essere un cliente “premium” e averne già un tot in garage, o che la De Agostini a Novara ha chiuso le proprie officine grafiche grazie a una malagestione che ha portato in pochi anni dai premi produzione per il centenario al fallimento della sezione stampa) mi sono immaginato qualche dettaglio della vita di un rampollo di famiglia altolocata, costretto a confrontarsi con l’eredità del padre e coi suoi problemi. E che problemi. Trovate il racconto subito dopo la canzone che lo ha ispirato, buon ascolto e buona lettura.

Se volete ascoltare questo e tutti (o quasi) gli altri brani che hanno ispirato i racconti di Tremila battute ora potete farlo tramite questa comodissima playlist su Spotify: in attesa di trovare un canale che ricompensi davvero gli artisti accontentiamoci di quel che passa il convento e ascoltate, condividete, supportate (e se avete canali alternativi suggeriteli nei commenti).

Eredità

Riceve la chiamata a una festa in barca. Uno yatch al largo della costa, alcool, droga, belle donne e, all’improvviso, la notizia della morte del padre. La prima reazione: se l’è meritata. Sorriso scintillante, un altro sorso, il sole caldo sulla pelle. Poi arriva il senso di colpa, una sensazione di vuoto. La banale consapevolezza di non poter più dire al genitore tutto ciò che avrebbe voluto dirgli.

Piange, chiama il suo psicoterapeuta dall’altra parte del mondo. Fai qualcosa che ti piace, suggerisce l’esperto. Lui prende un elicottero, atterra alla concessionaria della Famosa Marca™ di macchine sportive. La vuole rossa, fiammante. Gliela negano. Scopre con indignazione che non bastano i soldi per quel colore, serve lo status. Esce al volante di un modello nero, cerca di lasciarsi alle spalle la delusione lungo le corsie di una strada che non conosce.

All’apertura del testamento, fasciato da un costoso completo d’alta sartoria, scopre di cosa è diventato erede. Proprietà, aziende, una montagna di soldi. Firma con stile impeccabile, ora è uno che conta, a dispetto di ciò che pensava il padre di lui. Piange ancora un po’, nel bagno dello studio notarile situato in un palazzo del centro.

Oggi inizia una nuova fase della sua vita.

Torna alla concessionaria della Famosa Marca™, chiede un modello verde acido, gliene concedono uno verde menta. Al volante, innestando la sesta, sente di essere salito di un gradino nella scala sociale.

Le riunioni aziendali sono noiose, annuisce senza capire niente. Delega il più possibile, prende decisioni solo sul colosso editoriale. La prima azienda del padre, quella da cui è stato sempre tenuto lontano. Ascolta il resoconto annuale, discute di tagli e ricollocazioni, approva l’assunzione di un nuovo amministratore delegato. Uno capace, lo dimostra il compenso che chiede. Esce dall’ufficio soddisfatto, il buon nome della famiglia difeso.

Questa volta la concessionaria della Famosa Marca™ gli suggerisce un modello giallo, lui si lascia blandire. Quando entra al Golf Club, dove tutti parlano di nuovi mercati e pacchetti azionari, gli sguardi si appoggiano su di lui con una delicatezza nuova. Diciotto buche e poi sfreccia via, verso il successo.

Non ha funzionato. L’amministratore delegato presenta il conto, spiega come ha salvato il salvabile. Le officine grafiche chiuse, la fase di stampa esternalizzata, un grosso risparmio e i mercati che reagiscono positivamente al riassestamento: un marchio storico che resiste alla sfida del digitale. Solo i vecchi dipendenti, gli esuberi, non la prendono bene. Fanno picchetti davanti ai cancelli, innalzano cartelli denigratori col suo nome.

Cosa avrebbe dovuto fare? Certa gente dal basso non ha idea delle responsabilità che un capitano d’azienda è costretto a sobbarcarsi. A bordo della sua nuova auto sportiva della Famosa Marca™, rossa, fiammante, li guarda scomparire alle sue spalle dallo specchietto retrovisore, proiettato verso un mare di opportunità che solo l’1% sa cogliere.

Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui la pagina Facebook di Tremila Battute!