Dopo aver parlato di ciclismo e calcio per questo terzo articolo sul legame fra musica e sport avevo già deciso di parlare di pugilato, ma non avevo deciso il modo: con i ciclisti avevo infatti cercato di rimarcare come l’argomento sia stato affrontato in maniera diversa a seconda del contesto musicale, mentre col calcio avevo lasciato perdere qualsiasi aspirazione di completezza rimarcando semplicemente alcune delle storie più particolari attorno agli eroi del prato verde. Per il pugilato ho deciso di fare la cosa più semplice, evitando anche in questo caso la ricerca della completezza: ricordare alcuni dei pugili che più sono rimasti impressi nell’immaginario collettivo, in rigoroso ordine cronologico e rimarcandone alcuni aspetti della vita (che per la biografia completa c’è sempre Wikipedia).

Jack Johnson, il gigante di Galveston

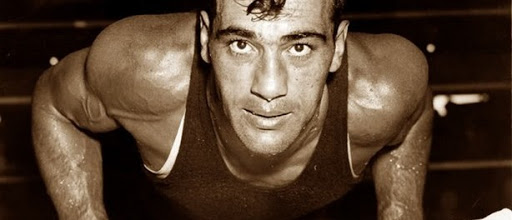

Abituati come siamo a grandi campioni di boxe afroamericani è difficile pensare a un panorama pugilistico dominato dai bianchi, eppure quando Jack Johnson (1878-1946) iniziò la sua carriera le cose erano decisamente diverse. I suoi primi incontri avvennero nelle “battle royal”, intrattenimento per bianchi in cui gli scommettitori lanciavano soldi al vincitore, mentre il passaggio al professionismo, nel 1897, gli portò un altro tipo di guai: dopo un match perso contro il veterano Joe Choynski entrambi vennero arrestati perché…boxare in Texas era una professione illegale. Da quei venticinque giorni di carcere Johnson uscì però con un allenatore, lo stesso Choynski, e iniziò a fare sul serio.

Già nel 1903 divenne campione dei Pesi Massimi, ma nella categoria riservata agli atleti di colore. Ci vollero altri cinque anni perché gli fosse concessa l’opportunità di diventare campione assoluto della categoria, in uno scontro contro Tommy Burns svoltosi in Australia, e solo nel 1910 questo risultato venne convalidato, quando Johnson sconfisse anche uno dei migliori pugili di sempre, James J. Jeffries, che già si era rifiutato in precedenza di affrontarlo per il colore della sua pelle: in un match definito “la battaglia del secolo” l’imbattuto Jeffries, ritiratosi da sei anni e salito sul ring a Reno per difendere l’orgoglio bianco (e per guadagnare parte della grossa cifra racimolata per il match), venne sconfitto in maniera perentoria dal suo più giovane avversario, sporcando così il suo score perfetto e legittimando lo status di Johnson…il che non impedì proteste a sfondo razziale un po’ in tutto il paese (pensate che in Texas le pellicole delle sue vittorie contro pugili bianchi erano vietate per timore di tumulti).

Per i sette anni successivi Johnson mantenne la cintura, che perse nel 1915 a Cuba contro Jess Willard. In quel periodo il pugile di Galveston era già da due anni in esilio, perché riconosciuto colpevole (da una giuria di soli bianchi) di tratta di donne bianche per la prostituzione: la sua “colpa” era stata quella di aver comprato un biglietto del treno da Pittsburgh a Chicago per una sua ex fidanzata, Belle Schreiber, che a differenza della seconda moglie Lucille Cameron (che per una simile accusa rifiutò di collaborare con la giustizia), testimoniò contro di lui. Tornò negli Stati Uniti solo nel 1920 e venne subito incarcerato per un anno a Leavenworth, nel Kansas, dove perlomeno lo nominarono direttore atletico della prigione. Magra consolazione per un grande pugile che, dopo il suo rilascio, partecipò solo ad esibizioni, forse meno magra della grazia ricevuta nel 2018 (a 105 anni dalla condanna) dal presidente Donald Trump, alla presenza anche di svariate glorie della boxe e di Sylvester Stallone.

Johnson non c’era ovviamente più quando un notorio razzista lo perdonò per i suoi crimini, essendo morto in un incidente stradale nel 1946, e nemmeno riuscì ad ascoltare le note che Miles Davis gli dedicò nel 1971: non una canzone, bensì un intero album, che potete ascoltare al link qui sotto.

Primo Carnera, la montagna che cammina (lentamente)

Una figura controversa quella di Primo Carnera (1906-1967), per molti motivi. Primo italiano a vincere il titolo dei Pesi Massimi nel 1933, detronizzando l’allora campione Jack Sharkey, Carnera fu utilizzato come esempio dalla propaganda fascista senza aver mai apertamente aderito al partito di Mussolini (venne arruolato per soli motivi propagandistici), ma senza nemmeno aver rifiutato di sottomettersi a operazioni come la camicia nera indossata sotto l’accappatoio in un match contro il campione europeo Paulino Uzcudun: per questo motivo alla fine della seconda guerra mondiale i partigiani chiesero di giustiziarlo, e si salvò solo grazie all’intervento di Leonardo Picco, Capo di Stato Maggiore del Gruppo Sud delle Brigate Osoppo.

Certo non avrebbe potuto pensare a sviluppi simili per la sua vita il giovane carneade (trovargli vestiti e scarpe era un’impresa, tanto che per anni dovette andare in giro scalzo) che, ancora adolescente, si trasferì in Francia per lavorare come carpentiere. Fu lì, nelle vicinanze di Le Mans, che lo notò un circo itinerante, ingaggiandolo come lottatore in virtù del suo fisico già statuario: 197 cm per 130 chili. Lavorò alla stregua di fenomeno da baraccone per tre anni, ricevendo svariati soprannomi dal pubblico (fra i quali il curioso Juan lo spagnolo) e guadagnando bene, tanto che quando l’ex pugile francese Paul Journée lo notò fece fatica a convincerlo a lasciare uno stipendio sicuro: solo dopo qualche riluttanza trovò come soluzione il ritorno alla carpenteria, impiego che gli permise di frequentare la palestra dello stesso Journée.

Carnera, nonostante la stazza, è sempre stato considerato un gigante buono, ma una certa ingenuità lo fece finire nelle mani di manager meno onesti di lui. Leon Sée ad esempio, che quando ancora il pugile non era passato al professionismo lo fece combattere contro un peso massimo, messo al tappeto e fatto svenire da Carnera che, per il gesto di scusarsi con l’avversario, venne ripreso in maniera rabbiosa dal manager. L’ascesa del pugile italiano in Europa fu veloce, tanto che dopo un solo anno volò negli Stati Uniti, ma rimangono ombre su quanti dei suoi incontri furono truccati: innegabile comunque che nelle 16 vittorie ottenute in quel breve periodo c’era il suo talento come ingrediente principale.

Negli States vinse addirittura tutti i primi 23 match disputati, ma si era negli anni del proibizionismo, della crisi economica e dell’ascesa della mafia italo-americana e pensare che non ci fossero combine dietro a quegli incontri (alcune assolutamente plateali, tanto che il suo secondo avversario fu multato e gli venne revocata la licenza) è impensabile. I suoi manager (a Sée subentrò in seguito Bill Duffy) lo fecero conoscere col soprannome The Ambling Alp (“la montagna che cammina lentamente), e non gli risparmiarono incontri su incontri, fra cui un primo match con Jack Sharkey nel 1931 che fu vinto nettamente dal pugile statunitense. Nel 1932, dopo che i suoi primi tre anni fra Stati Uniti ed Europa l’avevano visto quasi sempre vincitore, scoprì che il suo manager gli sottraeva la maggior parte dei guadagni: passò quindi a farsi gestire da un italiano, Luigi Soresi, che riuscì a organizzare un rematch con Sharkey, per arrivare al quale però Carnera dovette passare per uno dei momenti peggiori della sua carriera.

Il 10 febbraio del 1933 si disputò il match contro Ernie Schaaf, pugile il cui procuratore era lo stesso Sharkey, reduce da un terribile atterramento subito da Max Baer che gli aveva procurato danni irreversibili al cervello. Tutto questo si scoprì solo dopo, così quando un’inconsapevole Carnera mise al tappeto il suo avversario questi non si rialzò più: morì per emorragia cerebrale quattro giorni dopo, un evento che portò il pugile italiano al ritiro. Furono amici, parenti e la madre dello stesso Schaaf a convincerlo a rientrare, permettendogli di lì a poco di laurearsi con merito campione dei Pesi Massimi. Riuscì a difendere il titolo solo in due occasioni prima di venire sconfitto da Baer nel 1934 in un match confuso, prima e durante il quale Carnera dovette affrontare di tutto: il suo manager fu arrestato prima della sfida, lui si fratturò la caviglia dopo soli due minuti (rimanendo comunque in piedi per tutto l’incontro) e il suo avversario, durante le riprese centrali, mantenne atteggiamenti irrisori che prefiguravano quelli di un certo Muhammad Ali. Il punto sulla sua carriera a grandi livelli venne poi messo da Joe Louis nel giugno 1935, quando il giovane astro nascente (che sarebbe poi diventato uno dei migliori della storia) lo sconfisse per KO tecnico alla sesta ripresa davanti ai 60000 spettatori dello Yankee Stadium di New York.

Carnera combatté ancora per anni, fino al 1946, diventando poi wrestler e apparendo in film (anche con il suo avversario sul ring Max Baer, uno dei pochi che lo andò a trovare durante la convalescenza post-frattura) e programmi televisivi. Morì a causa della cirrosi epatica il 29 giugno del 1967, 34° anniversario della conquista del titolo, nella Sequals da dove era partito per ottenere la gloria sportiva. Ha ispirato film, cocktail (pare che l’Americano sia dedicato a lui), gli sono stati dedicati un palasport a Udine, due libri e svariati fumetti, fra cui uno del leader dei Tre allegri ragazzi morti, Davide Toffolo, intitolato Carnera, la montagna che cammina.

Un primo legame con la musica, che lo ha tributato in varie maniere, ma fra le tante ho scelto questo pezzo degli Yeasayer, band pop-psichedelica di Brooklyn che nel disco Odd blood ha inserito un brano dall’emblematico titolo Ambling alp. Nel brano si fa riferimento anche al pugile tedesco Max Schmeling, grande campione negli stessi anni di Carnera, che nel 1938 si fece accompagnare da un addetto stampa del Partito Nazista prima di un’altra “battaglia del secolo”, quella che lo contrappose al già citato Joe Louis in un incontro sportivo, ideologico e politico (dopo il quale, finito con la vittoria di Louis, i due rimasero amici fino alla morte): al pari di Carnera anche Schmeling fu un mezzo propagandistico, ma mantenne sempre contro tutto e tutti il suo manager ebreo e rifiutò anche una decorazione nazista offertagli da Adolf Hitler in persona, cosa che mi fa pensare che la band di New York li consideri esempi positivi pur parlando di “mandare all’inferno i fascisti in giugno”.

Sonny Liston, il picchiatore dell’Arkansas

La scrittrice Joyce Carol Oates disse di lui che “nessuno ha mai impersonato meglio l’aura di truce minaccia del Negro per il mondo dei bianchi”. D’altronde Sonny Liston (1932-1971) aveva mille motivi per essere visto come il cattivo: da giovane aveva fatto parte di una baby gang, fu arrestato svariate volte durante tutta la sua vita (la prima, nel 1950, lo portò ad avvicinarsi alla boxe grazie all’intuizione dei due cappellani del carcere), ebbe seri problemi di alcolismo e i suoi legami con la mafia sono ben documentati, tanto che a inizi carriera pare facesse anche da picchiatore per la malavita organizzata. Nel 1962 la rivista Esquire lo mise addirittura in copertina vestito da Babbo Natale, commentando che era “l’ultimo uomo sulla terra che l’America avrebbe desiderato veder scendere dal camino”, e a quel tempo il pugile nativo di Sand Slough, nell’Arkansas, era già campione del mondo.

Di ragioni per essere una persona problematica in fondo Liston ne aveva parecchie. Nacque in una piantagione di cotone, tredicesimo di venticinque figli di un mezzadro abusivo che lo fece lavorare fin da bambino. Niente scuola per il piccolo Sonny, di cui era incerta persino la data di nascita, mentre certe sono invece le frustate subite dal padre, di cui portava ancora i segni da adulto: “da piccolo non ho avuto niente, se non un mucchio di fratelli e sorelle, una madre inutile e un padre che se ne fregava di noi”, disse anni dopo in un’intervista. Quando i suoi genitori si separarono seguì la madre a St. Louis, e qui invece di andare a scuola si diede ai furti e alle rapine con un gruppo di piccoli delinquenti. Forte già allora, immobilizzava le vittime che venivano poi rapinate dai compari, quando non ci pensava lui direttamente a tramortirle con un pugno. La sua carriera da delinquente non durò molto, aprendogli le porte del carcere a neanche vent’anni, ma fu il preludio ad una professione ben più remunerativa: nel 1952, scarcerato sulla parola dopo una campagna stampa in suo favore da parte dei giornali locali, Liston cominciò a farsi strada nel mondo della boxe dilettantistica, dopo avere imparato le basi dietro le sbarre.

Il passaggio fra i professionisti fu velocissimo, accelerato sia dall’intervento di John Vitale, organizzatore di incontri legato a doppio filo alla mafia del pugilato, sia da un ruolino di marcia che lo vide confitto solo una volta (l’avversario che lo sconfisse, “Big” George Brock, divenne in seguito un celebre cantante blues e nel 2006, con un certo orgoglio, incise la canzone I’m the man who beat Sonny Liston). Nel 1953 iniziò così il suo cammino verso il titolo, osteggiato per i suoi stretti legami con la mafia (la sua unica sconfitta nei primi anni avvenne contro Marty Marshall, pugile molto agile ma che Liston prese troppo sottogamba…anche perché “qualcuno” gli consigliò di far durare il match almeno quattro riprese) ma senza che nessuno potesse metterne in discussione il talento: al primo incontro, il 2 settembre 1953, il suo avversario durò solo 33 secondi prima di soccombere.

A frenare la sua ascesa non furono gli avversari, ma i suoi problemi con l’alcool. Nel biennio 1956/57 fu fermato varie volte per vagabondaggio, accusato di aggressione a un poliziotto e svariate volte di resistenza a pubblico ufficiale. Le principali federazioni pugilistiche non lo vedevano di buon’occhio, e solo l’intervento del padre gesuita Edward P. Murphy convinse Liston a proseguire col pugilato: lo fece però in una città diversa, Filadelfia, perché a St. Louis ormai la polizia gli rendeva la vita impossibile.

Dal 1958 Liston dimostrò di nuovo tutto il suo valore, sconfiggendo in sequenza ogni possibile candidato al titolo dei Pesi Massimi. Nel 1960 sconfisse Roy Harris, un pugile la cui unica sconfitta in carriera (a fronte di 30 vittorie) era avvenuta per mano del campione di categoria Floyd Patterson, mandandolo a tappeto tre volte nel primo round prima del KO definitivo, e in generale nel triennio 1958-60 sconfisse tutti i tredici principali sfidanti al titolo mondiale. Tutti, ma non Patterson, uno scontro che venne rimandato fino al 1962 dai procuratori di quest’ultimo a causa della vicinanza di Liston alla mafia: ci si dovette mettere addirittura il presidente John Fitzgerald Kennedy per convincere il campione del mondo ad accettare la sfida, e pure Liston fece del suo assumendo un manager “pulito”, George Katz…salvo poi liberarsene in un secondo momento.

Lo scontro per il titolo, il 25 settembre 1962, durò appena 2 minuti e 10 secondi. Liston dominava la categoria già da quattro anni, i suoi pugni erano così temuti che era difficile trovargli addirittura uno sparring partner, e Patterson se ne accorse in prima persona: ai cronisti non rimase che dichiarare che sembrava un match fra due pugili di categorie differenti. Nessuno fu contento di questa vittoria, nemmeno il Movimento per i diritti civili degli afroamericani, e la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) dichiarò la sua storia “una favola di riscatto” solo dopo la sua ascesa, auspicando la vittoria di Patterson prima del match. Nemmeno nella sua Filadelfia lo accolsero degnamente, un trattamento che lui definì “da topo di fogna” e che dovette pesargli enormemente dato che, pur con i suoi difetti, era ormai considerato fuori dal ring un uomo generoso e gentile, amico dei bambini, tanto che il suo allenatore Will Reddish disse una volta che non aveva mai visto Sonny fare una cattiva azione: una difesa forse eccessiva per un uomo che nella sua vita finì in carcere 19 volte e subì ben 240 denunce.

L’umore della gente per sua fortuna cambiò in fretta (forse anche perché aveva assunto la leggenda Joe Louis come responsabile delle pubbliche relazioni), e dopo che il 22 luglio 1963 il rematch con Patterson finì nuovamente con un KO al primo round la sua nuova città, Denver, lo accolse con i tributi che meritava. Campione del mondo senza più avversari all’altezza, Liston divenne vittima di sé stesso e della sua fama: riprese a bere, cominciò a dedicarsi meno alla palestra per stare dietro ai propri affari, vide anche sfumare una tournée europea dopo essere venuto alle mani con uno dei gemelli Kray (noti malavitosi londinesi, immortalati in svariati film fra cui Legend di Brian Helgeland con Tom Hardy). Soprattutto combatté poco, e quando venne fissato un incontro con l’astro nascente Cassius Clay la lontananza per lungo tempo dal ring divenne decisiva.

Il futuro Muhammad Alì aveva già cercato di farsi notare da Liston, tanto che subito dopo la seconda sfida con Patterson era salito sul ring e aveva urlato al microfono frasi come “Liston è un vagabondo, datemi quel grosso brutto orso!”. Il suo atteggiamento non fu diverso una volta firmato il contratto per il match, ma nonostante la spocchia Alì non si sentiva così sicuro di poter vincere, men che meno ne era convinta la stampa (43 giornalisti del settore su 45 davano Liston come favorito): nelle visite mediche pre-match la vista del campione del mondo gli fece registrare un enorme sbalzo della pressione sanguigna, e nel 1991 confessò a un giornalista di essere spaventato prima della sfida, “ma ero là, non avevo scelta: vado e combatto”.

L’incontro si dimostrò una farsa, finì al settimo round per ritiro di Liston e si portò dietro sospetti di ogni genere per ingerenze mafiose, ma tutto questo non riuscì a mascherare che Liston sembrava invecchiato di dieci anni: del potentissimo pugile che solo un anno prima aveva polverizzato il campione del mondo rimaneva poco, e dell’anonimo rematch organizzato da Bill McDonald (sì, il fondatore della catena di fast food, che a causa del poco interesse dovuto alle ingerenze mafiose ci rimise ben 300000 dollari) a Lewinston, nel Maine, l’immagine più famosa rimane quella di Alì che sovrasta un Liston a terra dopo nemmeno un minuto, tramortito da quello che è diventato famoso come il “pugno fantasma“. Altri sospetti di combine (le finanze di Liston lievitarono sensibilmente dopo l’incontro), polemiche a non finire, e una carriera che da lì in avanti andò verso il declino.

Nonostante la permanenza fra i migliori nelle classifiche dei Pesi Massimi, e la perdita del titolo per renitenza alla leva di Alì, le ritrosie di procuratori e della stessa mafia (che gli aveva ormai voltato le spalle) non permisero più a Liston di combattere per un titolo che, con ogni probabilità, non sarebbe comunque stato in grado di riconquistare. Morì nel 1971, il cadavere trovato in avanzato stato di decomposizione nella sua villa di Las Vegas dalla moglie: la causa della morte fu un arresto cardiaco ma sulla sua morte aleggia il mistero, mentre nessuno ha dubbi sul fatto che sia stato uno dei più forti pugili della storia.

Per Sonny Liston si è scomodato addirittura Mark Knopfler, che nel 2004 gli ha dedicato Song for Sonny Liston all’interno del suo album Shangri-La. Non me ne voglia il leader dei Dire Straits se scelgo però una canzone italiana, perché in Brutto orso dei Diaframma c’è tanto della storia di Liston racchiuso in pochi minuti: la forza, la corruzione, e quegli interrogativi morali di cui non abbiamo prova, ma che sicuramente hanno scosso un uomo che, arrivato in cima al mondo, non è riuscito a rimanerci a lungo.

Muhammad Alì, Il più grande

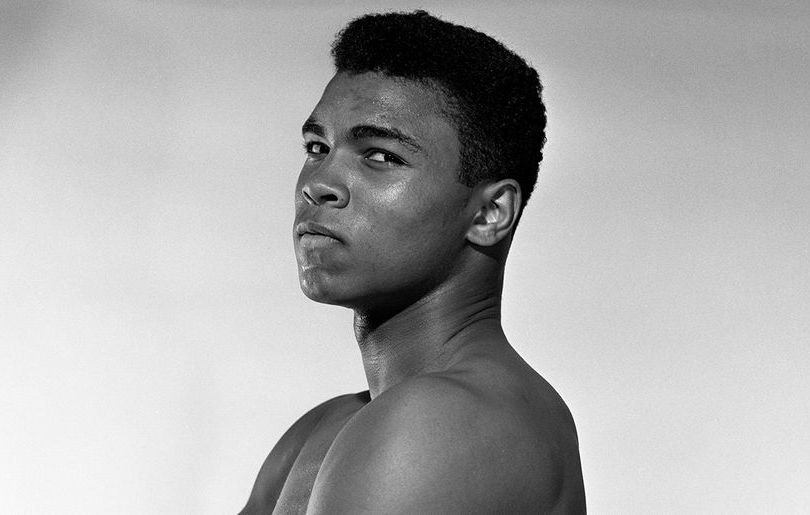

Che dire che non sia già stato detto su Muhammad Alì (1942-2016), il campione di boxe che tutti nominano appena gli viene menzionato questo sport? Uno che riusciva ad essere tanto odioso sul ring per i suoi avversari (e a volte non solo per quelli) quanto un modello nella vita di tutti i giorni, capace di rischiare la carriera per una scelta, quella di non combattere nella guerra del Vietnam, che gli costò l’arresto e tre anni di lontananza dal ring. Tutto è già stato detto, scandagliato, ma vale sempre la pena di rinfrescarne la leggenda.

Nato a Louisville nel Kentucky, Cassius Marcellus Clay venne battezzato con lo stesso nome del padre, un nome che già conteneva i germi del suo impegno politico futuro: era infatti il nome di un politico abolizionista del diciannovesimo secolo. Il giovane Clay iniziò a combattere molto presto, indirizzato al pugliato dal poliziotto Joe E. Martin quando questi lo vide inveire contro chi gli aveva rubato la bicicletta, e certo nessuno avrebbe più compiuto quel gesto contro il pugile dilettante che, prima di partecipare alle Olimpiadi di Roma, vantava uno score di 100 vittorie a fronte di sole 5 sconfitte. La medaglia d’oro dei Pesi Mediomassimi, conquistata nella capitale romana, fu una ciliegina dolceamara, perché al suo ritorno in patria dovette scontrarsi contro la perdurante discriminazione razziale: un ristoratore si rifiutò infatti di servirlo in quanto nero, e a causa di questo affronto Clay decise di gettare la medaglia nel fiume Ohio (anche se allo scrittore Thomas Hauser raccontò di averla persa un anno dopo la vittoria), medaglia che gli venne simbolicamente restituita in occasione delle Olimpiadi di Atlanta 1996.

Passato ai professionisti nell’ottobre del 1960 Clay dimostrò subito il suo valore, con 19 successi e nessuna sconfitta nei primi tre anni fra i Pesi Massimi. Non ottenne però le sue vittorie con facilità, e in particolare lo scontro contro l’arcigno Doug Jones nel marzo 1963, vinto ai punti per decisione unanime dei giudici, scatenò una reazione rabbiosa del pubblico: probabilmente ad aizzare questa pesante contestazione fu anche l’atteggiamento di Clay, che fin da subito esibì quel “trash talking” che elevò ad arte, sia dentro che fuori dal palco. Ispirato dal wrestler Gorgeous George, il pugile sminuiva vocalmente i suoi avversari e non solo, visto che definì addirittura il Madison Square Garden di New York un’arena “troppo piccola per lui”: tanto era veloce di lingua quanto lo era col corpo, una velocità considerata eccezionale per uno della sua stazza.

Degli incontri con Sonny Liston, che gli valsero la prima conquista e la prima difesa del titolo di campione dei Pesi Massimi, si è già detto abbastanza, ma non del contesto in cui si ritrovò il pugile del Kentucky fra i due match. Subito dopo la prima vittoria Cassius Clay uscì definitivamente di scena per lasciar spazio prima a Cassius X e quindi a Muhammad Alì, nome preso dopo una conversione all’Islam ispirata da un Malcolm X che, a causa del suo allontanamento dai Black Muslim di Elijah Muhammad, finì sulla lista nera anche dello stesso Alì, fedele al movimento e per questo apertamente criticato da Martin Luther King. L’assassinio di Malcolm X pochi mesi prima del rematch fra Liston e Alì, compiuto da esponenti dei Black Muslim, portò ad approntare per il campione del mondo in carica un sistema di sorveglianza per evitare ritorsioni da parte dei seguaci di Malcolm X, un altro dei motivi che portarono quella sfida al misero numero di 2434 spettatori, tuttora il record negativo per uno scontro valevole per la cintura.

Da campione Alì riuscì a difendere altre sette volte il titolo, battendo tutti i più forti pugili dell’epoca, ma dove non arrivarono gli avversari arrivò il governo degli Stati Uniti: renitente alla leva, come già si è detto, Alì venne condannato a cinque anni di reclusione, perdendo la licenza e tre anni di carriera prima di vedere la sua condanna annullata. Sbruffone come suo solito, Alì in quel periodo si lasciò andare a dichiarazioni come “Non ho niente contro i Vietcong, loro non mi hanno mai chiamato negro” e, quando gli venne chiesto se sapesse dove fosse il Vietnam, rispose “Sì, in TV”. Tornato a combattere nel 1971, Alì ebbe al terzo incontro la possibilità di riprendersi la cintura ma perse contro uno dei migliori pugili in circolazione, Joe Frazier, in quello che venne allora definito (tanto per cambiare) “l’incontro del secolo”. L’occasione per rifarsi gli venne concessa nel gennaio 1974, occasione in cui Alì sconfisse Frazier in 12 riprese, ma il titolo era già passato di mano a George Foreman, ultimo apice di un ideale triangolo di talenti che si contese il titolo di miglior pugile di quel periodo (se non di sempre).

Lo scontro fra Alì e Foreman, il famosissimo Rumble in the jungle, si disputò il 30 ottobre 1974 a Kinshasa, nel neonato Zaire del dittatore Mobutu dove il pubblico parteggiava assolutamente per lo sfidante (arrivando a gridare “Alì boma ye” ovvero “Alì uccidilo”). Sfruttando la sua intelligenza tattica Alì capì che per vincere contro la potenza esagerata di Foreman l’unica possibilità era farlo sfogare, così invece del balletto della prima fase della carriera (ma senza rinunciare alle provocazioni) sfruttò le corde per incassare inaspettatamente i colpi dell’avversario, che senza intuire minimamente che così facendo limitava l’efficacia dei suoi colpi finì per esaurire le energie e perdere per KO all’ottava ripresa. Nemmeno gli allenatori di Alì si aspettavano quella tattica, ribattezzata rope-a-dope, e se volete un racconto ancora più entusiasmante di questo match il signor Federico Buffa è qui per questo.

Un anno dopo si svolse il match ribattezzato Thrilla in Manila, dove Frazier cercò di riprendersi il titolo. Considerato il match più brutale mai visto, lo scontro finì prima della quindicesima e ultima ripresa perché l’allenatore di Frazier ritirò il suo atleta, lasciando la cintura ad un Alì che era comunque in vantaggio ai punti. Il regno di Alì, senza i due grandi rivali, proseguì senza grossi scossoni fino al 1978, quando perse la cintura dei Pesi Massimi contro Leon Spinks. Riconquistata la cintura contro lo stesso Spinks, un ormai non più così veloce Alì decise di ritirarsi: cambiò idea nel 1980, ma il The last Hurrah (come venne ribattezzato l’incontro) arrise al campione in carica Larry Holmes, che non ebbe difficoltà a resistere per dieci riprese prima che l’allenatore di Alì, Angelo Dundee, gettasse la spugna. Dopo l’ultimo urrà ci fu comunque tempo anche per il Drama in Bahama, atto conclusivo della carriera che risultò in una sconfitta ai punti alla decima ripresa contro Trevor Berbick: il dramma vero però si stava svolgendo lontano dai riflettori, perché la lentezza nei movimenti di Alì era solo il primo sintomo della comparsa della Sindrome di Parkinson che di lì in avanti ne avrebbe minato il fisico, ma non il morale.

Eroico, irritante, potente, sagace, mille sarebbero gli appellativi cui riferirsi ad una figura che ha fatto la storia della boxe e della sua nazione, un mito talmente enorme da essersi scontrato perfino con Superman, in un fumetto del 1978, per scongiurare un’invasione aliena. Charlyn Marshall, meglio nota come Cat Power, ha donato alla sua figura una nota che mancava, la delicatezza: potete goderne anche voi ascoltando qui sotto la sua The greatest.

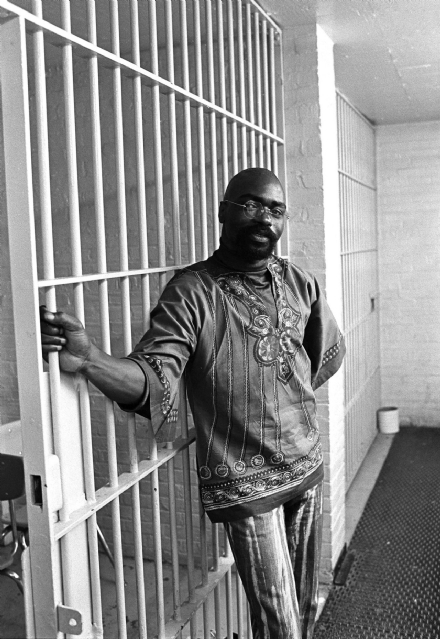

Rubin Carter, The Hurricane

Mentre Sonny Liston prima e Muhammed Alì dopo facevano la storia dei Pesi Massimi, anche i Pesi Medi accolsero un promettente campione. Rubin Carter (1937-2014) però non deve la sua fama tanto al ring, quanto a un evento che ne compromise definitivamente la carriera: l’accusa di triplice omicidio che, nel 1967, lo portò in carcere da innocente per quasi vent’anni.

Problemi con la giustizia Carter li ebbe fin da subito. Cresciuto a Paterson, città natale del poeta William Carlos Williams (e immortalata nel film del 2016 di Jim Jarmusch che porta lo stesso nome della cittadina), il giovane Rubin si dimostra la pecora nera della famiglia, finendo in riformatorio già all’età di quattordici anni a causa delle accuse di aggressione e furto. Scappato di lì nel 1954, Carter si arruolò nell’esercito e lì cominciò a interessarsi alla boxe: fu l’unico buon ricordo dei 21 mesi passati in divisa, dato che venne congedato nel 1956 in quanto inadatto al servizio militare dopo essersi dovuto presentare per ben quattro volte davanti alla corte marziale, causa insubordinazione. Il ritorno alla vita civile coincise col ritorno al crimine, e passò poco tempo prima che lo stato del New Jersey gli aprisse le porte del carcere con una condanna a quattro anni.

L’uomo che uscì dal carcere nel settembre del 1961 aveva fatto fruttare gli anni dietro le sbarre, passati ad allenarsi nuovamente coi guantoni. Divenne subito professionista, combattendo nei pesi medi nonostante l’altezza mediamente più bassa rispetto agli avversari, e la potenza dei suoi colpi gli fece ottenere una rapida ascesa nel ranking. I numerosi KO con cui concludeva gli incontri galvanizzarono il pubblico, incuriosito anche dal suo look intimidatorio, e ben presto la furia con cui combatteva sul ring gli valse il soprannome di Hurricane.

L’apice della sua carriera si svolse fra il 1963, quando venne per la prima volta inserito nella top 10 degli sfidanti al titolo, e il 1964, quando ottenne dopo una serie di ottimi risultati la possibilità di affrontare il campione di categoria Joey Giardello. Il match fu combattuto, con Carter aggressivo all’inizio e Giardello, più esperto, capace di uscire alla distanza, e alla fine fu quest’ultimo a vincere per parere unanime dei giudici. Il biennio 1965/66 non fu all’altezza della precedente fase della carriera, e gli ultimi incontri li combatté contro il campione olimpico dei Superwelter di Roma 1960 Wilbert McClure, ottenendo una vittoria e un pareggio. Poi arrivò il 17 giugno 1966, e nulla fu più come prima.

Alle 2:30 di quel giorno due uomini neri entrarono nel Lafayette Bar and Grill di Paterson, aprendo il fuoco e uccidendo sul colpo il barista Jim Oliver e Fred “Cedar Grove Bob” Nauyoks. Hazel Tannis, terza vittima della sparatoria, morì un mese dopo per le ferite riportate mentre una quarta persona, Willie Marins, se la cavò perdendo “solo” un occhio. La scena fu vista anche da un altro testimone, Alfred Bello, un noto criminale che aveva intenzione di rapinare il Lafayette proprio quella notte, e fu proprio lui ad avvisare per primo la polizia. Sia lui che un vicino, Ronald Ruggiero, videro una macchina bianca sfrecciare via dal luogo del crimine, e quando la polizia fermò Carter e un amico, John Artis, su una macchina simile a quella e con una pistola e dei proiettili da fucile sul sedile posteriore fu facile fare due più due. Carter e Artis vennero però rilasciati il giorno stesso per insufficienza di prove, dato che nemmeno il testimone oculare Marins li aveva identificati.

Bello tornò in scena sette mesi dopo, rivelando che con lui c’era una seconda persona, Arthur Dexter Bradley. Entrambi identificarono Carter e Artis come gli autori degli omicidi, iniziando la gigantesca farsa che portò una giuria composta da soli bianchi a condannare il pugile ed il suo amico al carcere a vita. Negli anni ci furono ricorsi, controricorsi, ritrattazioni della testimonianza da parte di Bello e Bradley e controritrattazioni, a causa delle quali anche il secondo processo richiesto dalla difesa nel 1976 finì con una condanna per i due imputati. Carter nel frattempo aveva già scritto la sua autobiografia, Il sedicesimo round: da sfidante numero 1 a numero 45472, e il suo caso ebbe una grandissima eco mediatica, col sostegno della gente che ne chiedeva la grazia.

La grazia non arrivò mai, ma una petizione alla Corte Federale promossa grazie all’aiuto di un giovane canadese, Lesra Martin, e dei suoi amici che affiancarono gli avvocati di Carter, portò infine il giudice Haddon Lee Sarokin ad affermare che i due imputati non avevano avuto un processo equo e che la loro condanna era da imputarsi a motivazioni razziali. Era il 1985 quando Carter poté uscire dal carcere (Artis era uscito sulla parola nel 1981, ma ritornò dietro le sbarre nel 1986 per traffico di cocaina e possesso di un’arma rubata), ma lo spettro di un nuovo processo aleggiò ancora per tre anni: solo nel 1988 i procuratori del New Jersey fecero cadere definitivamente le accuse, ristabilendo una giustizia che nel frattempo aveva privato Carter di molto più della sua carriera.

Stabilitosi a Toronto, dove ottenne la nazionalità canadese, Carter dal 1993 al 2005 ricoprì la carica di direttore esecutivo dell’ADWC (Associazione per la Difesa dei Condannati per Errore), e ottenne quale parziale risarcimento dal mondo (incolpevole) della boxe la cintura di Campione del Mondo ad honorem. Un altro scambio di persona lo vide vittima di un arresto nel 1996 ma per fortuna in questo caso la polizia si accorse subito dell’errore, segno che i tempi erano cambiati…o che forse in Canada la polizia è meno razzista che negli USA.

Carter è morto nel 2014, sconfitto da un cancro alla prostata che lo affliggeva da tempo. Non sapremo mai cosa ricorderemmo di lui se quel 17 giugno del 1966 la polizia non lo avesse incriminato, né se avrebbe potuto scrivere ancora brillanti pagine della sua carriera di pugile: di certo, però, sapremmo meno della sua vita se Bob Dylan non avesse cantato in suo favore la famosissima Hurricane, vero motore del movimento popolare in favore del pugile ingiustamente incarcerato. Una canzone splendida, quella del folletto di Minneapolis, che vale la pena ascoltare ancora una volta al link qui sotto.

Bonus track: Duk Koo Kim

Fra tanti pugili famosi vale la pena lasciare un piccolo pensiero anche per Duk Koo Kim (1959-1982), pugile sudcoreano che perse la vita in un match valevole per la cintura dei Pesi Leggeri contro Ray Mancini, il suo primo in Nord America. L’incontro fra i due fu brutale, e a causa di uno dei pugni Kim entrò in coma, morendo quattro giorni dopo il match. Le conseguenze a lungo termine furono anche peggiori, con la morte per suicidio della madre del pugile e del giudice del match, roso dai sensi di colpa per non aver interrotto prima le ostilità: lo stesso Mancini, pur continuando la carriera, non fu più lo stesso e passò un lungo periodo di depressione.

La sua morte portò almeno qualcosa di buono, inducendo le maggiori federazioni pugilistiche mondiali a rivedere controlli medici e regole di durata (si passò dai quindici ai dodici round nei combattimenti per il titolo). Sun Kil Moon ha dedicato allo sfortunato pugile coreano una bellissima canzone omonima, che è quella con cui vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento, in cui si parlerà di…chi lo sa?

Ti è piaciuto questo racconto/articolo? Segui la pagina Facebook di Tremila Battute!